大学入学共通テスト(国語) 過去問

令和6年度(2024年度)本試験

問30 (<旧課程>第3問(古文) 問8)

問題文

桂の院つくりそへ給ふものから、(ア)あからさまにも渡り給(たま)はざりしを、友待つ雪(注1)にもよほされてなむ、ゆくりなく思し立たす(注2)める。かうやうの御歩(あり)きには、源少将、藤式部をはじめて、今の世の有職(いうそく)と聞こゆる若人のかぎり、必ずしも召しまつはしたりしを、(イ)とみのことなりければ、かくとだにもほのめかし給はず、「ただ親しき家司(けいし)(注3)四人五人(よたりいつたり)して」とぞ思しおきて給ふ。

やがて御車引き出(い)でたるに、「空より花の」(注4)とa うち興じたりしも、めでゆくまにまにいつしかと散りうせぬるは、かくてやみぬとにやあらむ。「さるはいみじき出で消えにこそ」と、人々死に返り(注5)妬(ねた)がるを、「げにあへなく口惜し」と思せど、「さてb 引き返さむも人目悪(わろ)かめり。なほ法輪の八講(注6)にことよせて」と思しなりて、ひたやりに急がせ給ふほど、またもつつ闇(注7)に曇りみちて、ありしよりけに散り乱れたれば、道のほとりに御車たてさせつつ見給ふに、何がしの山、くれがしの河原も、ただ時の間にc 面(おも)変はりせり。

かのしぶしぶなりし人々も、いといたう笑み曲げて、「これや小倉(をぐら)の峰(注8)ならまし」「それこそ梅津の渡(注9)りならめ」と、口々に定めあへるものから、松と竹とのけぢめをだに、とりはづしては違(たが)へぬべかめり。「あはれ、世に面白しとはかかるをや言ふならむかし。なほここにてを見栄(は)やさまし(注10)」とて、やがて下簾(したすだれ)(注11)かかげ給ひつつ、

① ここもまた月の中なる里ならし雪の光もよに似ざりけり

などd 興ぜさせ給ふほど、(ウ)かたちをかしげなる童(わらは)の水干(すいかん)着たるが、手を吹く吹く御あと尋(と)め来て、榻(しぢ)(注12)のもとにうずくまりつつ、「これ御車に」とて差し出でたるは、源少将よりの御消息なりけり。e 大夫(たいふ)とりつたへて奉るを見給ふに、「いつも後(おく)らかし給はぬを、かく、

X 白雪のふり捨てられしあたりには恨みのみこそ千重に積もれれ」

とあるを、ほほ笑み給ひて、畳紙(たたうがみ)に、

Y 尋め来やとゆきにしあとをつけつつも待つとは人の知らずやありけむ

やがてそこなる松を雪ながら折らせ給ひて、その枝に結びつけてぞたまはせたる。

やうやう暮れかかるほど、さばかり天霧(あまぎ)らひ(注13)たりしも、いつしかなごりなく晴れわたりて、②名に負ふ里の月影はなやかに差し出でたるに、雪の光もいとどしく映えまさりつつ、天地(あめつち)のかぎり、白銀(しろかね)うちのべたらむがごとくきらめきわたりて、あやにまばゆき夜のさまなり。

院の預かり(注14)も出で来て、「かう渡らせ給ふとも知らざりつれば、とくも迎へ奉らざりしこと」など言ひつつ、頭(かしら)ももたげで、よろづに追従するあまりに、牛の額の雪かきはらふとては、軛(くびき)に触れて烏帽子(えぼし)を落とし、御車やるべき道清むとては、あたら雪をも踏みしだきつつ、足手の色を海老(えび)になして(注15)、桂風(かつらかぜ)を引き歩く。人々、「いまはとく引き入れてむ。かしこのさまもいとゆかしきを」とて、もろそそき(注16)にそそきあへるを、「げにも」とは思すものから、ここもなほ見過ぐしがたうて。

(注1)友待つ雪 ―― 後から降ってくる雪を待つかのように消え残っている雪。

(注2)思し立たす ―― 「す」はここでは尊敬の助動詞。

(注3)家司 ―― 邸(やしき)の事務を担当する者。後出の「大夫」はその一人。

(注4)空より花の ―― 『古今和歌集』の「冬ながら空より花の散りくるは雲のあなたは春にやあるらむ」という和歌をふまえた表現。

(注5)死に返り ―― とても強く。

(注6)法輪の八講 ―― 「法輪」は京都市西京区にある法輪寺。「八講」は『法華経』全八巻を講義して讃(たた)える法会。

(注7)つつ闇 ―― まっくら闇。

(注8)小倉の峰 ―― 京都市右京区にある小倉山。

(注9)梅津の渡り ―― 京都市右京区の名所。桂川左岸に位置する。

(注10)ここにてを見栄やさまし ―― ここで見て賞美しよう。

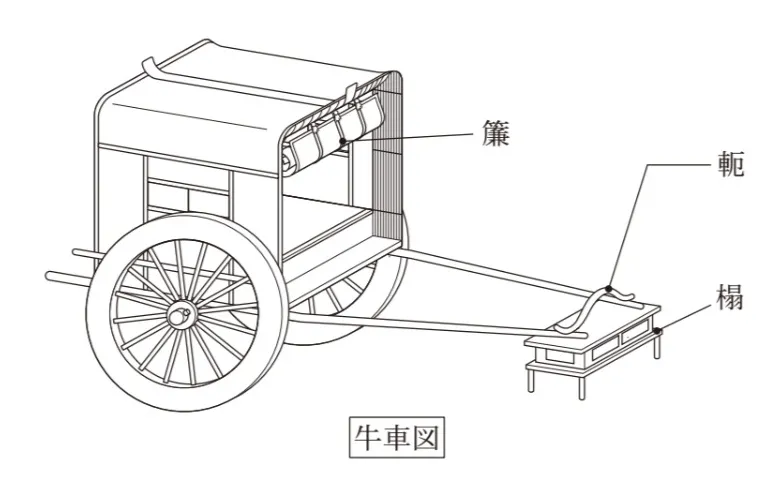

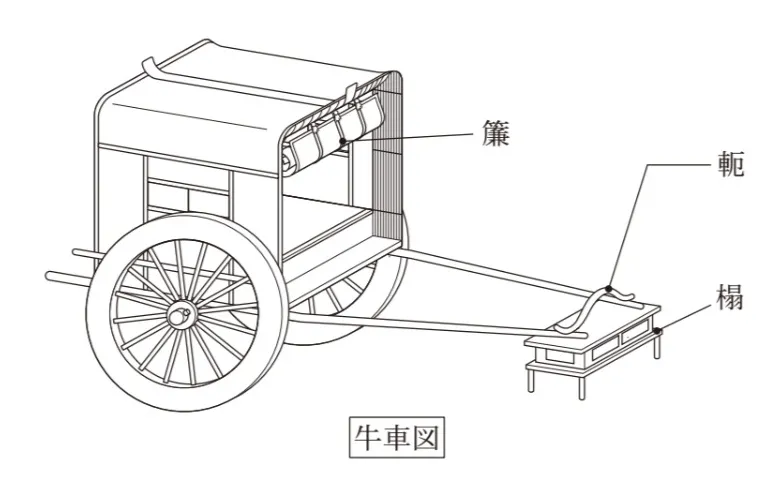

(注11)下簾 ―― 牛車(ぎっしゃ)の前後の簾(下図参照)の内にかける帳(とばり)。

(注12)榻 ―― 牛車から牛をとり放したとき、「軛(くびき)」を支える台(下図参照)。牛車に乗り降りする際に踏み台ともする。

(注13)天霧ひ ―― 「天霧らふ」は雲や霧などがかかって空が一面に曇るという意。

(注14)院の預かり ―― 桂の院の管理を任された人。

(注15)海老になして ―― 海老のように赤くして。

(注16)もろそそき ―― 「もろ」は一斉に、「そそく」はそわそわするという意。

次に示すのは、「桂(かつら)」という言葉に注目して本文を解説した文章である。これを読んで、後の問いに答えよ。

本文は江戸時代に書かれた作品だが、「桂」やそれに関連する表現に注目すると、平安時代に成立した『源氏物語』や、中国の故事がふまえられていることがわかる。以下、順を追って解説していく。

まず、「桂の院」とある。「桂」は都の中心地からやや離れたところにある土地の名前で、『源氏物語』の主人公である光源氏も「桂の院」という別邸を持っている。「桂の院」という言葉がはじめに出てくることで、読者は『源氏物語』の世界を思い浮かべながら本文を読んでいくことになる。

次に、①の和歌に「月の中なる里」とある。実はこれも「桂」に関わる表現である。古語辞典の「桂」の項目には、「中国の伝説で、月に生えているという木。また、月のこと」という説明がある。すなわち、「月の中なる里」とは「桂の里」を指す。したがって、①の和歌は、「まだ桂の里に着いていないはずだが、この場所もまた『月の中なる里』だと思われる。なぜなら、( Ⅰ )」と解釈できる。

「桂」が「月」を連想させる言葉だとすると、下線部②で桂の里が「名に負ふ里」と表現されている意味も理解できる。すなわち、下線部②以降は( Ⅱ )、という情景を描いているわけである。

最後に、「桂風を引き歩く」とある。「桂風」は「桂の木の間を吹き抜ける風」のことであるが、「桂風を引き」には「風邪を引く」という意味も掛けられている。実は『源氏物語』にも「浜風を引き歩く」という似た表現がある。光源氏の弾く琴の音が素晴らしく、それを聞いた人々が思わず浜を浮かれ歩き風邪を引くというユーモラスな場面である。『源氏物語』を意識して読むと、本文後半では主人公がどのように描かれているかがよくわかる。すなわち、( Ⅲ )。

以上のように、本文は「桂の院」に向かう主人公たちの様子を、移り変わる雪と月の情景とともに描き、最後は院の預かりや人々と対比的に主人公を描いて終わる。作者は『源氏物語』や中国の故事をふまえつつ、「桂」という言葉が有するイメージをいかして、この作品を著したのである。

空欄( Ⅲ )に入る文章として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(国語)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問30(<旧課程>第3問(古文) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

桂の院つくりそへ給ふものから、(ア)あからさまにも渡り給(たま)はざりしを、友待つ雪(注1)にもよほされてなむ、ゆくりなく思し立たす(注2)める。かうやうの御歩(あり)きには、源少将、藤式部をはじめて、今の世の有職(いうそく)と聞こゆる若人のかぎり、必ずしも召しまつはしたりしを、(イ)とみのことなりければ、かくとだにもほのめかし給はず、「ただ親しき家司(けいし)(注3)四人五人(よたりいつたり)して」とぞ思しおきて給ふ。

やがて御車引き出(い)でたるに、「空より花の」(注4)とa うち興じたりしも、めでゆくまにまにいつしかと散りうせぬるは、かくてやみぬとにやあらむ。「さるはいみじき出で消えにこそ」と、人々死に返り(注5)妬(ねた)がるを、「げにあへなく口惜し」と思せど、「さてb 引き返さむも人目悪(わろ)かめり。なほ法輪の八講(注6)にことよせて」と思しなりて、ひたやりに急がせ給ふほど、またもつつ闇(注7)に曇りみちて、ありしよりけに散り乱れたれば、道のほとりに御車たてさせつつ見給ふに、何がしの山、くれがしの河原も、ただ時の間にc 面(おも)変はりせり。

かのしぶしぶなりし人々も、いといたう笑み曲げて、「これや小倉(をぐら)の峰(注8)ならまし」「それこそ梅津の渡(注9)りならめ」と、口々に定めあへるものから、松と竹とのけぢめをだに、とりはづしては違(たが)へぬべかめり。「あはれ、世に面白しとはかかるをや言ふならむかし。なほここにてを見栄(は)やさまし(注10)」とて、やがて下簾(したすだれ)(注11)かかげ給ひつつ、

① ここもまた月の中なる里ならし雪の光もよに似ざりけり

などd 興ぜさせ給ふほど、(ウ)かたちをかしげなる童(わらは)の水干(すいかん)着たるが、手を吹く吹く御あと尋(と)め来て、榻(しぢ)(注12)のもとにうずくまりつつ、「これ御車に」とて差し出でたるは、源少将よりの御消息なりけり。e 大夫(たいふ)とりつたへて奉るを見給ふに、「いつも後(おく)らかし給はぬを、かく、

X 白雪のふり捨てられしあたりには恨みのみこそ千重に積もれれ」

とあるを、ほほ笑み給ひて、畳紙(たたうがみ)に、

Y 尋め来やとゆきにしあとをつけつつも待つとは人の知らずやありけむ

やがてそこなる松を雪ながら折らせ給ひて、その枝に結びつけてぞたまはせたる。

やうやう暮れかかるほど、さばかり天霧(あまぎ)らひ(注13)たりしも、いつしかなごりなく晴れわたりて、②名に負ふ里の月影はなやかに差し出でたるに、雪の光もいとどしく映えまさりつつ、天地(あめつち)のかぎり、白銀(しろかね)うちのべたらむがごとくきらめきわたりて、あやにまばゆき夜のさまなり。

院の預かり(注14)も出で来て、「かう渡らせ給ふとも知らざりつれば、とくも迎へ奉らざりしこと」など言ひつつ、頭(かしら)ももたげで、よろづに追従するあまりに、牛の額の雪かきはらふとては、軛(くびき)に触れて烏帽子(えぼし)を落とし、御車やるべき道清むとては、あたら雪をも踏みしだきつつ、足手の色を海老(えび)になして(注15)、桂風(かつらかぜ)を引き歩く。人々、「いまはとく引き入れてむ。かしこのさまもいとゆかしきを」とて、もろそそき(注16)にそそきあへるを、「げにも」とは思すものから、ここもなほ見過ぐしがたうて。

(注1)友待つ雪 ―― 後から降ってくる雪を待つかのように消え残っている雪。

(注2)思し立たす ―― 「す」はここでは尊敬の助動詞。

(注3)家司 ―― 邸(やしき)の事務を担当する者。後出の「大夫」はその一人。

(注4)空より花の ―― 『古今和歌集』の「冬ながら空より花の散りくるは雲のあなたは春にやあるらむ」という和歌をふまえた表現。

(注5)死に返り ―― とても強く。

(注6)法輪の八講 ―― 「法輪」は京都市西京区にある法輪寺。「八講」は『法華経』全八巻を講義して讃(たた)える法会。

(注7)つつ闇 ―― まっくら闇。

(注8)小倉の峰 ―― 京都市右京区にある小倉山。

(注9)梅津の渡り ―― 京都市右京区の名所。桂川左岸に位置する。

(注10)ここにてを見栄やさまし ―― ここで見て賞美しよう。

(注11)下簾 ―― 牛車(ぎっしゃ)の前後の簾(下図参照)の内にかける帳(とばり)。

(注12)榻 ―― 牛車から牛をとり放したとき、「軛(くびき)」を支える台(下図参照)。牛車に乗り降りする際に踏み台ともする。

(注13)天霧ひ ―― 「天霧らふ」は雲や霧などがかかって空が一面に曇るという意。

(注14)院の預かり ―― 桂の院の管理を任された人。

(注15)海老になして ―― 海老のように赤くして。

(注16)もろそそき ―― 「もろ」は一斉に、「そそく」はそわそわするという意。

次に示すのは、「桂(かつら)」という言葉に注目して本文を解説した文章である。これを読んで、後の問いに答えよ。

本文は江戸時代に書かれた作品だが、「桂」やそれに関連する表現に注目すると、平安時代に成立した『源氏物語』や、中国の故事がふまえられていることがわかる。以下、順を追って解説していく。

まず、「桂の院」とある。「桂」は都の中心地からやや離れたところにある土地の名前で、『源氏物語』の主人公である光源氏も「桂の院」という別邸を持っている。「桂の院」という言葉がはじめに出てくることで、読者は『源氏物語』の世界を思い浮かべながら本文を読んでいくことになる。

次に、①の和歌に「月の中なる里」とある。実はこれも「桂」に関わる表現である。古語辞典の「桂」の項目には、「中国の伝説で、月に生えているという木。また、月のこと」という説明がある。すなわち、「月の中なる里」とは「桂の里」を指す。したがって、①の和歌は、「まだ桂の里に着いていないはずだが、この場所もまた『月の中なる里』だと思われる。なぜなら、( Ⅰ )」と解釈できる。

「桂」が「月」を連想させる言葉だとすると、下線部②で桂の里が「名に負ふ里」と表現されている意味も理解できる。すなわち、下線部②以降は( Ⅱ )、という情景を描いているわけである。

最後に、「桂風を引き歩く」とある。「桂風」は「桂の木の間を吹き抜ける風」のことであるが、「桂風を引き」には「風邪を引く」という意味も掛けられている。実は『源氏物語』にも「浜風を引き歩く」という似た表現がある。光源氏の弾く琴の音が素晴らしく、それを聞いた人々が思わず浜を浮かれ歩き風邪を引くというユーモラスな場面である。『源氏物語』を意識して読むと、本文後半では主人公がどのように描かれているかがよくわかる。すなわち、( Ⅲ )。

以上のように、本文は「桂の院」に向かう主人公たちの様子を、移り変わる雪と月の情景とともに描き、最後は院の預かりや人々と対比的に主人公を描いて終わる。作者は『源氏物語』や中国の故事をふまえつつ、「桂」という言葉が有するイメージをいかして、この作品を著したのである。

空欄( Ⅲ )に入る文章として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。

- 「足手の色」を気にして仕事が手につかない院の預かりや、邸の中に入って休息をとろうとする人々とは異なり、「ここもなほ見過ぐしがたうて」とその場に居続けようとするところに、主人公の律儀な性格が表現されている

- 風邪を引いた院の預かりを放っておいて「かしこのさまもいとゆかしきを」と邸に移ろうとする人々とは異なり、「『げにも』とは思す」ものの、院の預かりの体調を気遣うところに、主人公の温厚な人柄が表現されている

- 軽率にふるまって「あたら雪をも踏みしだきつつ」主人を迎えようとする院の預かりや、すぐに先を急ごうとする人々とは異なり、「ここもなほ見過ぐしがたうて」と思っているところに、主人公の風雅な心が表現されている

- 「とくも迎へ奉らざりしこと」と言い訳しながら慌てる院の預かりや、都に帰りたくて落ち着かない人々とは異なり、「『げにも』とは思す」ものの、周囲の人を気にかけないところに、主人公の悠々とした姿が表現されている

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

解説文で説明されるのは、『源氏物語』との比較を踏まえて本文を解釈しようとするものです。

本文の最後の段落部分についての読解が求められますので、あらためて内容を確認しながら、正誤を検討していきましょう。

不適当です。

「足手の色を海老になして」といった部分の解釈ですが、ここは、『源氏物語』の時代と照らし合わせ、主人公の「雪見」という情趣を解した振る舞いとは反対に、院の預かりの滑稽な様子を表現するもので、説明が本文に沿いません。

また、人々は邸の中に入って休息したいと思っているわけではなく、牛車を中へ入れて、雪の積もった別邸を見たいとそわそわしているのです。

さらに、主人公がこの場に居続けようとするのは、その場のすばらしい景色をもっと見ていたいからであり、主人公の性格からくるものではありません。主人公の性格が「律儀」とする根拠がないのです。

不適当です。

主人公がこの場に居続けようとするのは、その場のすばらしい景色をもっと見ていたいからであり、院の預かりの体調を気遣ってこの場に残ろうとしたわけではありません。そのため、「温厚な人柄」と読み取ることはできません。

これが最も適当です。

院の預かりのみっともなく滑稽な様子や、先を急ぎ別邸を見たくてそわそわする人々の様子と対照的に、この場のすばらしい景色をもっと見ていたいと思う主人公の風雅な心が表現されているといえます。

不適当です。

人々は都に帰りたくて落ち着かないのではなく、牛車を中へ入れて、雪の積もった別邸を見たいとそわそわしています。

また、主人公はこの場所の美しさも見過ごしがたいと感じているところで本文は終わっており、結局、人の言うことを「気にかけない」行動をしたのかは、本文からは判断できません。「悠々とした姿が表現されている」ともいえません。

解説文で、すばらしい音色で演奏する光源氏と浜を浮かれて歩き風邪をひく人々、という対比が説明されましたので、その点から本文を解釈するよう読めると良いでしょう。本文でも、主人公と院の預かりや人々の様子が同じように対比的に描かれていることに気がつけると良いです。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

02

解説の文章の「最後は院の預かりや人々と対比的に主人公を描いて終わる」という記述がヒントとなります。

「桂風を引き歩く」では源氏物語を参照すると、浮かれ歩く様子についての描写だとわかります。

またその場面では、源氏が音色を奏でる優美なさまとの対比があります。

本文中で周囲の人々と対比される形で主人公の様子が書かれた選択肢に注目しましょう。

誤りです。

院の預かりは仕事が手につかないというよりはそそっかしいふるまいが強調されています。

また、参照される源氏の振る舞いは律儀さを示しているのではありません。

誤りです。

院の預かりが風邪を引いているのではありません。

病気の風邪ではなく自然現象としての風が取り上げられています。

また、参照される源氏の振る舞いは温厚さを示しているのではありません。

適当です。

落ち着きがなく品があるとはいえない人々の振る舞いと、それに囲まれながら景色をじっくり見ないのを惜しむ主人公の風雅な心とが対比されています。

誤りです。

人々が都に帰りたいとは書かれていません。

また、主人公が周囲の人を気にかけない様子は明確には読み取れません。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

03

最も適当なのは、軽率にふるまって「あたら雪をも踏みしだきつつ」主人を迎えようとする院の預かりや、すぐに先を急ごうとする人々とは異なり、「ここもなほ見過ぐしがたうて」と思っているところに、主人公の風雅な心が表現されているです。本文後半は、慌ただしく実務に走る周囲と、雪月の景を惜しみじっくり味わう主人公を対比させています。

預かりは手足が海老色になるほど動き回っていますが、「気にして仕事が手につかない」とは書かれていません。主人公の評価も律儀ではなく風雅が要点です。

主人公が体調を気遣う描写はありません。「げにも」は人々の提案への同意の意で、配慮の表現ではありません。

文中で預かりは烏帽子を落とし、雪を踏みしだき、桂風を引き歩くほど右往左往します。人々も「いまはとく引き入れてむ」と先を急ぎます。対して主人公は「げにも」と同意しつつも「ここもなほ見過ぐしがたうて」と景色を惜しみます。忙しさと鑑賞の対比がはっきり示されるため適当です。

人々は邸の内(かしこのさま)を見たいのであって、都に帰りたいのではありません。主人公の性格も悠々より風雅として描かれます。

この場面は、『源氏物語』の趣向(桂風=風邪の語呂など)を踏まえ、慌ただしく実務に走る周囲と景色を愛でる主人公を対照させています。「ここもなほ見過ぐしがたうて」という一語が、主人公の美意識の高さを端的に示しています。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問29)へ

令和6年度(2024年度)本試験 問題一覧

次の問題(問31)へ