大学入学共通テスト(国語) 過去問

令和6年度(2024年度)本試験

問31 (<旧課程>第4問(漢文) 問1)

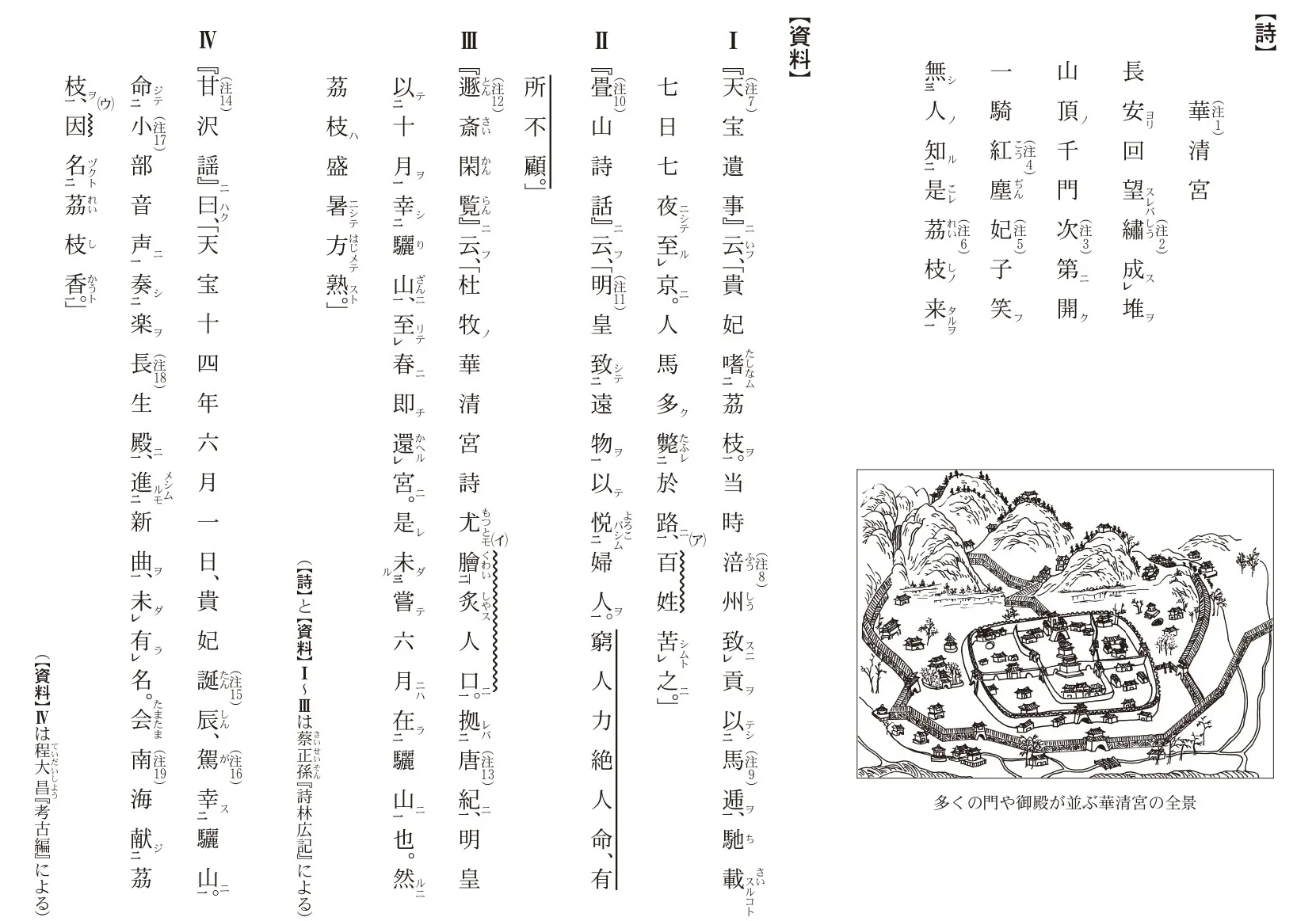

問題文

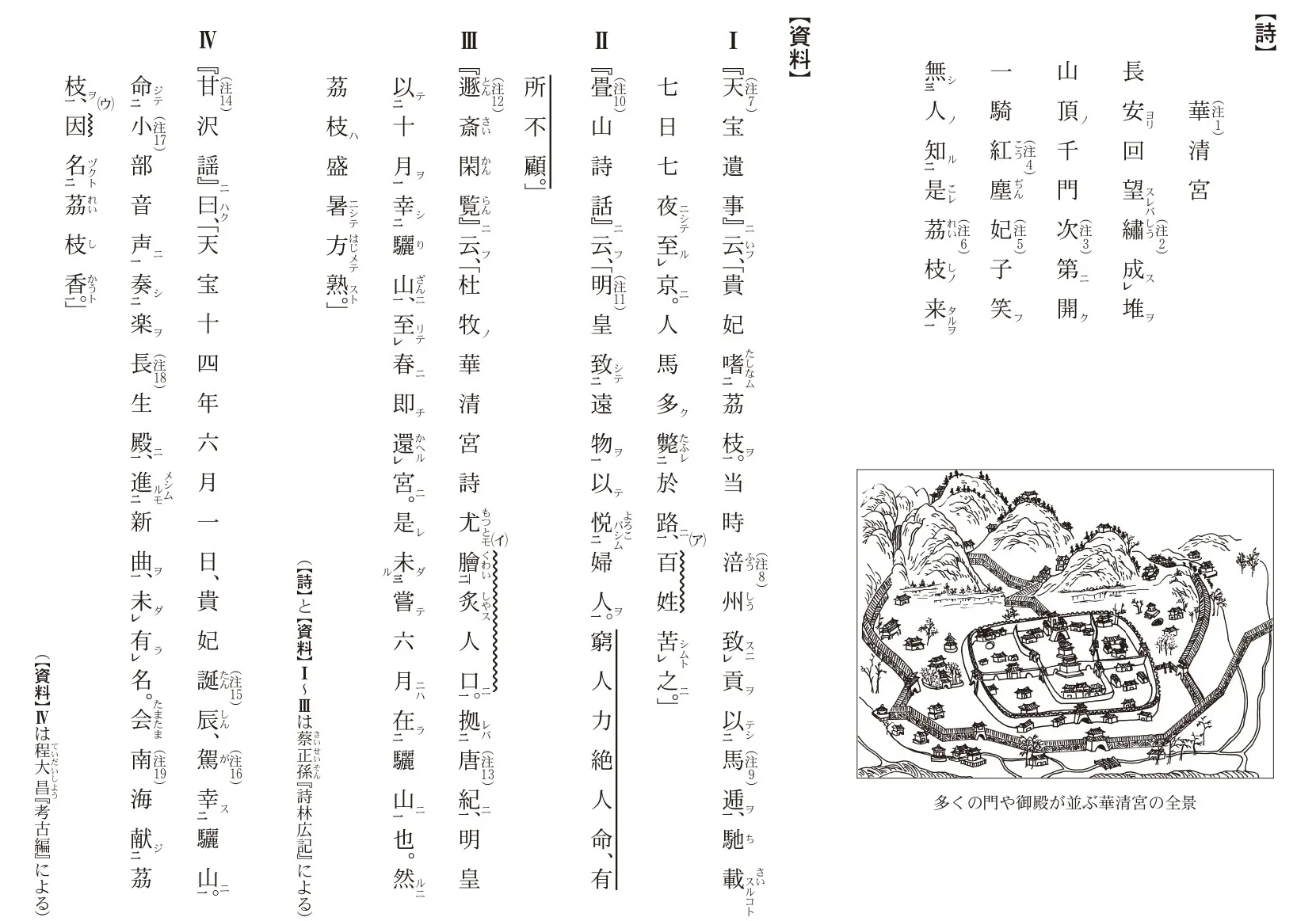

(注1)華清宮 ―― 都長安の郊外にある、驪山(りざん)の温泉地に造営された離宮。

(注2)繡成堆 ―― 綾絹(あやぎぬ)を重ねたような驪山の山容の美しさをいう。

(注3)次第 ―― 次々と。

(注4)紅塵 ―― 砂煙。

(注5)妃子 ―― 楊貴妃(ようきひ)のこと。唐の皇帝玄宗(げんそう)(685―762)の妃(きさき)。

(注6)茘枝 ―― 果物のライチ。中国南方の特産物。

(注7)『天宝遺事』 ―― 唐の天宝年間(742―756)の逸話を集めた書。王仁裕(おうじんゆう)著。

(注8)涪州 ―― 中国南方の地名。

(注9)馬逓 ―― 早馬の中継による緊急輸送。公文書を運ぶのが本来の目的。

(注10)『畳山詩話』 ―― 詩の解説・批評や詩人の逸話を載せた書。謝枋得(しゃぼうとく)著。

(注11)明皇 ―― 玄宗を指す。

(注12)『遯斎閑覧』 ―― 学問的なテーマで書かれた随筆集。陳正敏(ちんせいびん)著。

(注13)唐紀 ―― 唐の時代についての歴史記録。

(注14)『甘沢謡』 ―― 唐の逸話を集めた書。袁郊(えんこう)著。

(注15)誕辰 ―― 誕生日。

(注16)駕 ―― 皇帝の乗り物。

(注17)小部音声 ―― 唐の宮廷の少年歌舞音楽隊。

(注18)長生殿 ―― 華清宮の建物の一つ。

(注19)南海 ―― 南海郡のこと。中国南方の地名。

この【詩】の形式と押韻の説明として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(国語)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問31(<旧課程>第4問(漢文) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

(注1)華清宮 ―― 都長安の郊外にある、驪山(りざん)の温泉地に造営された離宮。

(注2)繡成堆 ―― 綾絹(あやぎぬ)を重ねたような驪山の山容の美しさをいう。

(注3)次第 ―― 次々と。

(注4)紅塵 ―― 砂煙。

(注5)妃子 ―― 楊貴妃(ようきひ)のこと。唐の皇帝玄宗(げんそう)(685―762)の妃(きさき)。

(注6)茘枝 ―― 果物のライチ。中国南方の特産物。

(注7)『天宝遺事』 ―― 唐の天宝年間(742―756)の逸話を集めた書。王仁裕(おうじんゆう)著。

(注8)涪州 ―― 中国南方の地名。

(注9)馬逓 ―― 早馬の中継による緊急輸送。公文書を運ぶのが本来の目的。

(注10)『畳山詩話』 ―― 詩の解説・批評や詩人の逸話を載せた書。謝枋得(しゃぼうとく)著。

(注11)明皇 ―― 玄宗を指す。

(注12)『遯斎閑覧』 ―― 学問的なテーマで書かれた随筆集。陳正敏(ちんせいびん)著。

(注13)唐紀 ―― 唐の時代についての歴史記録。

(注14)『甘沢謡』 ―― 唐の逸話を集めた書。袁郊(えんこう)著。

(注15)誕辰 ―― 誕生日。

(注16)駕 ―― 皇帝の乗り物。

(注17)小部音声 ―― 唐の宮廷の少年歌舞音楽隊。

(注18)長生殿 ―― 華清宮の建物の一つ。

(注19)南海 ―― 南海郡のこと。中国南方の地名。

この【詩】の形式と押韻の説明として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。

- 形式は七言律詩であり、「開」「来」で押韻している。

- 形式は七言律詩であり、「堆」「開」「来」で押韻している。

- 形式は七言律詩であり、「堆」「開」「笑」「来」で押韻している。

- 形式は七言絶句であり、「開」「来」で押韻している。

- 形式は七言絶句であり、「堆」「開」「来」で押韻している。

- 形式は七言絶句であり、「堆」「開」「笑」「来」で押韻している。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

詩の形式と、押韻の説明を選ぶ問題です。

まず、詩の形式ですが、律詩か絶句か判断する必要があります。律詩は八句、絶句は四句ですので、この基礎知識があれば判断できます。

次に、押韻している字ですが、漢詩は偶数句末で押韻するのが原則です。そのため「開」「来」を手がかりに、韻を踏む語を考えましょう。

不適当です。

形式の説明が誤りですので、その時点で正解ではないと判断しましょう。

不適当です。

形式の説明が誤りですので、その時点で正解ではないと判断しましょう。

不適当です。

形式の説明が誤りですので、その時点で正解ではないと判断しましょう。

不適当です。

たしかに「開」「来」は押韻しています。しかし、七言詩では第一句末でも押韻することが原則であることに注意しましょう。第一句末「堆」も、「tai」と読め、「開」「来」とともに押韻しています。

これが最も適当です。

基本的に偶数句末は押韻するのが漢詩の原則であり、それに加えて七言詩では第一句末も押韻します。音を確認しても、「kai」「rai」「tai」と押韻することが分かります。

不適当です。

その他のごは、語尾が「ai」の音で押韻するのに対し、「笑」はそのように読めません。また、第三句末である「笑」が押韻するのは、漢詩の原則と照らしても不適当です。

押韻は、漢詩の基本の知識です。詩の形式とともに、漢詩の原則を押さえていれば解ける問題でしょう。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

02

詩の基本的知識を問う問題です。

注目すべきポイントをシンプルに判断しましょう。

誤りです。

律詩は8句から成り、問われている詩は4句です。

誤りです。

律詩は8句から成り、問われている詩は4句です。

誤りです。

律詩は8句から成り、問われている詩は4句です。

誤りです。

「堆」の押韻を見落としています。

適当です。

一句あたり7字、それが4句連なる七言絶句であり、1,2,4句で押韻しているのを余すことなく述べています。

誤りです。

「笑」では押韻していません。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

03

七言絶句で、押韻は「堆」「開」「来」です。詩は七字×4句の構成で、1・2・4句末が同じ韻を踏み、3句「笑」は韻に入らないためです。

七言律詩は七字×8句です。本文は4句なので当てはまりません。韻も1・2・4句が基本で、「堆」を落としている点でも不適当です。

押韻語の指摘自体は合っていますが、形式が七言律詩ではなく七言絶句なので不適当です。

形式が誤りに加え、3句末「笑」は韻に含めません。押韻句は1・2・4句です。

形式は合っていますが、韻語に1句末「堆」が抜けています。「堆」「開」「来」の三つで押韻します。

適当です。七言絶句の定型(1・2・4句で押韻)に合致し、各句末が堆・開・来になっています。

3句末の「笑」は韻に含めないため不適当です。

この詩は、七字×4句=七言絶句で、1・2・4句が押韻します。句末は順に堆・開・笑・来なので、韻は堆・開・来となります。中国詩の定型を押さえると、形式と押韻の判断がしやすくなります。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問30)へ

令和6年度(2024年度)本試験 問題一覧

次の問題(問32)へ