大学入学共通テスト(国語) 過去問

令和6年度(2024年度)本試験

問35 (<旧課程>第4問(漢文) 問5)

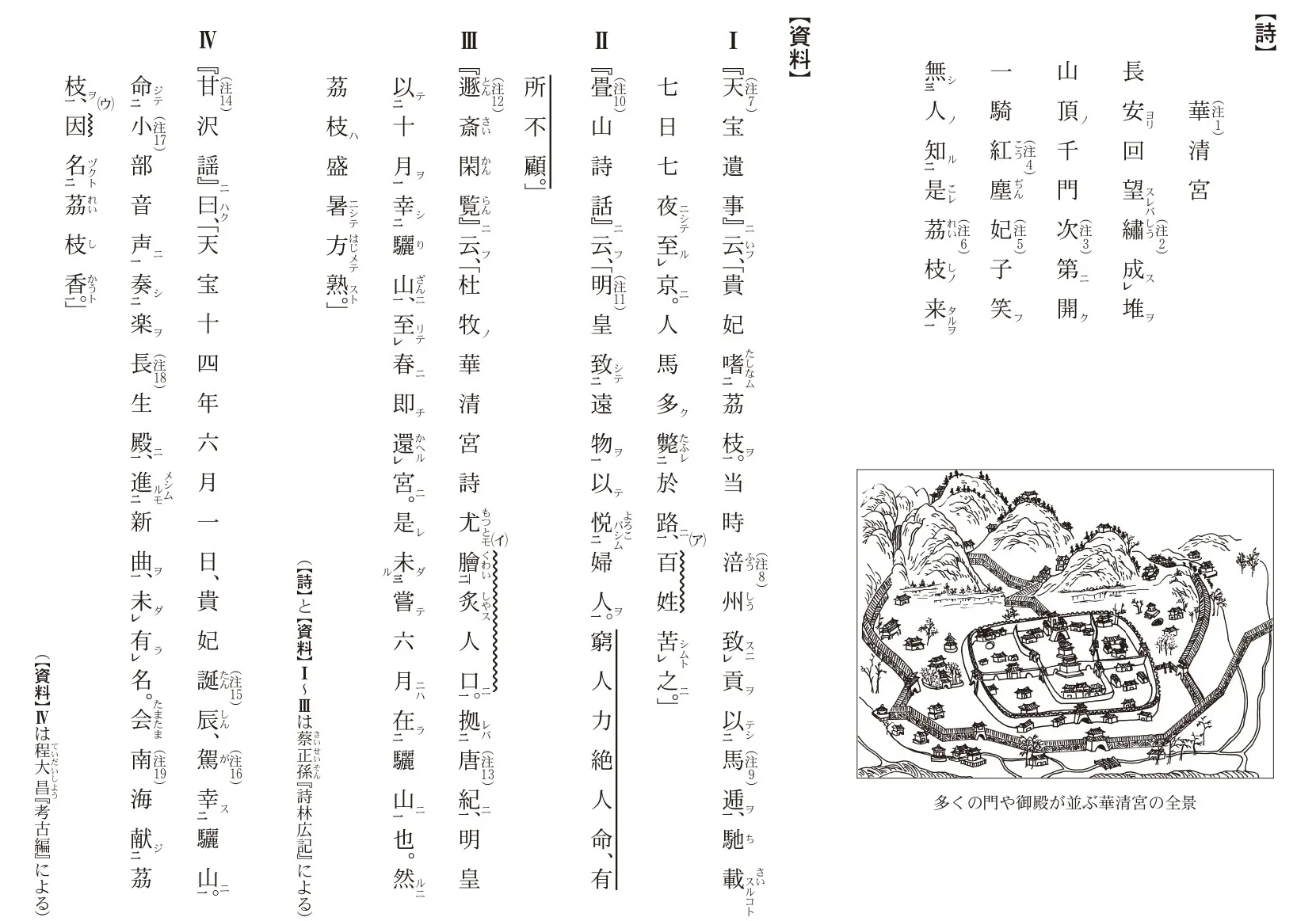

問題文

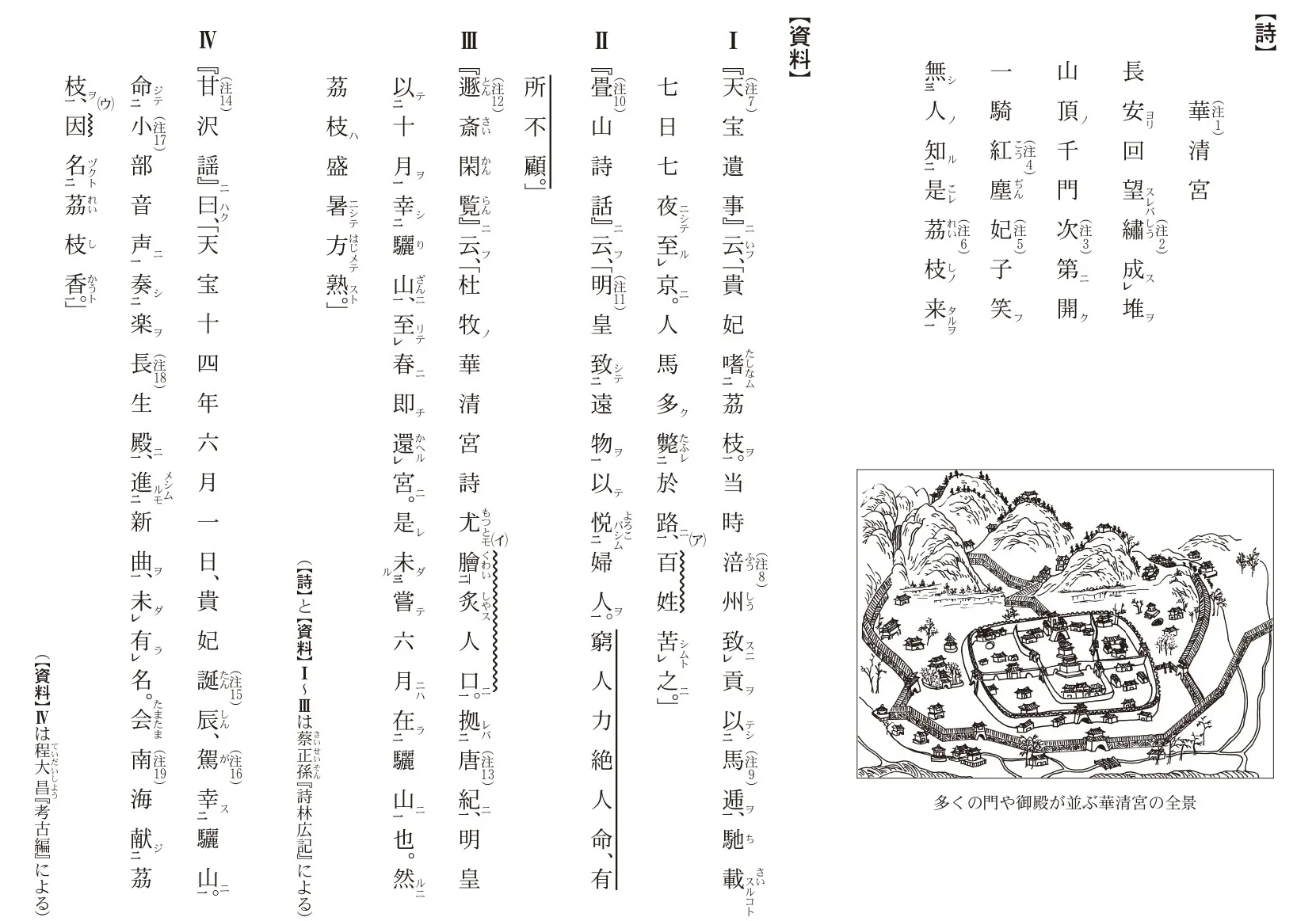

(注1)華清宮 ―― 都長安の郊外にある、驪山(りざん)の温泉地に造営された離宮。

(注2)繡成堆 ―― 綾絹(あやぎぬ)を重ねたような驪山の山容の美しさをいう。

(注3)次第 ―― 次々と。

(注4)紅塵 ―― 砂煙。

(注5)妃子 ―― 楊貴妃(ようきひ)のこと。唐の皇帝玄宗(げんそう)(685―762)の妃(きさき)。

(注6)茘枝 ―― 果物のライチ。中国南方の特産物。

(注7)『天宝遺事』 ―― 唐の天宝年間(742―756)の逸話を集めた書。王仁裕(おうじんゆう)著。

(注8)涪州 ―― 中国南方の地名。

(注9)馬逓 ―― 早馬の中継による緊急輸送。公文書を運ぶのが本来の目的。

(注10)『畳山詩話』 ―― 詩の解説・批評や詩人の逸話を載せた書。謝枋得(しゃぼうとく)著。

(注11)明皇 ―― 玄宗を指す。

(注12)『遯斎閑覧』 ―― 学問的なテーマで書かれた随筆集。陳正敏(ちんせいびん)著。

(注13)唐紀 ―― 唐の時代についての歴史記録。

(注14)『甘沢謡』 ―― 唐の逸話を集めた書。袁郊(えんこう)著。

(注15)誕辰 ―― 誕生日。

(注16)駕 ―― 皇帝の乗り物。

(注17)小部音声 ―― 唐の宮廷の少年歌舞音楽隊。

(注18)長生殿 ―― 華清宮の建物の一つ。

(注19)南海 ―― 南海郡のこと。中国南方の地名。

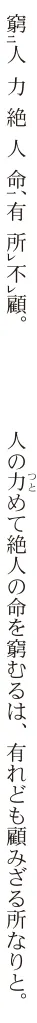

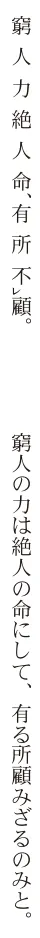

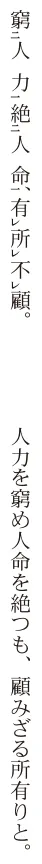

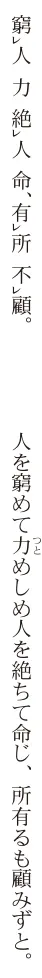

下線部「窮人力絶人命、有所不顧。」について、返り点の付け方と書き下し文との組合せとして最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(国語)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問35(<旧課程>第4問(漢文) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

(注1)華清宮 ―― 都長安の郊外にある、驪山(りざん)の温泉地に造営された離宮。

(注2)繡成堆 ―― 綾絹(あやぎぬ)を重ねたような驪山の山容の美しさをいう。

(注3)次第 ―― 次々と。

(注4)紅塵 ―― 砂煙。

(注5)妃子 ―― 楊貴妃(ようきひ)のこと。唐の皇帝玄宗(げんそう)(685―762)の妃(きさき)。

(注6)茘枝 ―― 果物のライチ。中国南方の特産物。

(注7)『天宝遺事』 ―― 唐の天宝年間(742―756)の逸話を集めた書。王仁裕(おうじんゆう)著。

(注8)涪州 ―― 中国南方の地名。

(注9)馬逓 ―― 早馬の中継による緊急輸送。公文書を運ぶのが本来の目的。

(注10)『畳山詩話』 ―― 詩の解説・批評や詩人の逸話を載せた書。謝枋得(しゃぼうとく)著。

(注11)明皇 ―― 玄宗を指す。

(注12)『遯斎閑覧』 ―― 学問的なテーマで書かれた随筆集。陳正敏(ちんせいびん)著。

(注13)唐紀 ―― 唐の時代についての歴史記録。

(注14)『甘沢謡』 ―― 唐の逸話を集めた書。袁郊(えんこう)著。

(注15)誕辰 ―― 誕生日。

(注16)駕 ―― 皇帝の乗り物。

(注17)小部音声 ―― 唐の宮廷の少年歌舞音楽隊。

(注18)長生殿 ―― 華清宮の建物の一つ。

(注19)南海 ―― 南海郡のこと。中国南方の地名。

下線部「窮人力絶人命、有所不顧。」について、返り点の付け方と書き下し文との組合せとして最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

読点を区切りに、前半と後半で分けて、以下の3点を考えると良いでしょう。

①「窮人力絶人命」について、「窮人力」「絶人命」が対比的に用いられている点に気づけるかがポイントでしょう。つまり、「窮」「絶」を動詞として、その後に「人力」「人命」の名詞が続く形を並べて対比させているのです。

「有所不顧」について、「有」と「所」の用法がポイントとなります。

②基本的に漢文は、「主語+述語」の順ですが、「有」は例外で、「有(述語)+主語」の順となります。例えば、「人(主語)が、いる(述語)」という文を漢文にするとき、通常は、「人有」の順になるはずが、「有人」の順となるのです。

③また、「所」が直後に伴うときには「所+動詞」の形で下から返って読み、「動詞する所」と読むのが通常です。

以上のことを踏まえた選択肢を選んでいく必要があります。

不適当です。

特筆すべきは、前半の「窮人力」「絶人命」の解釈と、「所」の解釈の誤りです。

前半部分をこのように書き下すのであれば、「窮」「絶」の動詞を「人力」「人命」の間で挟むのは不自然です。

不適当です。

特筆すべきは、前半の「窮人力」「絶人命」の解釈と、「有」の解釈の誤りです。

前半部分の対比が汲み取れておらず、また「有」の用法とも誤っています。

不適当です。

特筆すべきは、「有」の解釈と、「所」の解釈の誤りです。それぞれ、用法が誤っています。

これが最も適当です。

前半の、「窮人力」「絶人命」の対比を正しく解釈することができており、また、「所」、「有」の用法も正しく押さえられています。

不適当です。

特筆すべきは、前半の「窮人力」「絶人命」の解釈と、「所」の解釈の誤りです。

前半部分で、「力」「命」まで動詞と解釈し、「しめ」など独自で助動詞を補って読むのは少し不自然さがあります。

書き下し文を考えるときは、語の用法がヒントになります。語句や漢字がもつ意味のほかに、用法もあわせて押さえることができれば正答を導くことができます。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

02

意味ごとに区切り、目的語、動詞、主語の対応関係を整理することが重要です。

誤りです。

「窮」に「人力」、「絶」に「人命」と、動詞と目的語の対応関係がなっていません。

誤りです。

「窮」に「人力」、「絶」に「人命」と、動詞と目的語の対応関係がなっていません。

誤りです。

「窮」に「人力」、「絶」に「人命」と、動詞と目的語の対応関係がなっていません。

適当です。

「窮」に「人力」、「絶」に「人命」と、動詞と目的語の対応関係がなされています。

加えて「不顧」が「所」を修飾し、そのまとまりが「有」の目的語となっている後半部も妥当です。

誤りです。

「窮」に「人力」、「絶」に「人命」と、動詞と目的語の対応関係がなっていません。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

03

本文「窮人力絶人命、有所不顧。」は、「人」を置き字(目的語標識)として扱い、返り点は「有所不顧」にのみ付けるのが要点です。書き下しは「人力を窮め、人命を絶ち、顧みざる所あり。」となります。

格の誤りがあります。「人力を窮め」「人命を絶ち」という目的語が正しく、「人力の人命」は不自然です。さらに「絶たんと」と意思形にする根拠も本文にありません。

語義の誤解です。「窮」はきわめる(極限まで尽くす)の意であって「力む」ではありません。語順も崩れています(「絶人」など)。

構文の取り違えです。「窮人力」の人は置き字で、「窮む」の目的語を示します。したがって「窮人(困窮する人)」の意ではありません。

正しい読みです。A人B=BをAむ、有レ所不レ顧=顧みざる所ありの定型に合致します。

目的語の誤りと語義混同です。窮める対象は「人」ではなく「人力」。さらに「力めし」とするのも不適切です。

この一句は、漢文の基本パターンである「A人B=BをAむ」と、語法句「有レ所不レ〜=〜ざる所あり」を押さえることが鍵です。返り点は「有レ所不レ顧」の部分だけに付ければ筋道が明確になり、「人力を窮め、人命を絶ち、顧みざる所あり。」と自然に読み下せます。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問34)へ

令和6年度(2024年度)本試験 問題一覧

次の問題(問36)へ