大学入学共通テスト(国語) 過去問

令和5年度(2023年度)本試験

問32 (<旧課程>第4問(漢文) 問4)

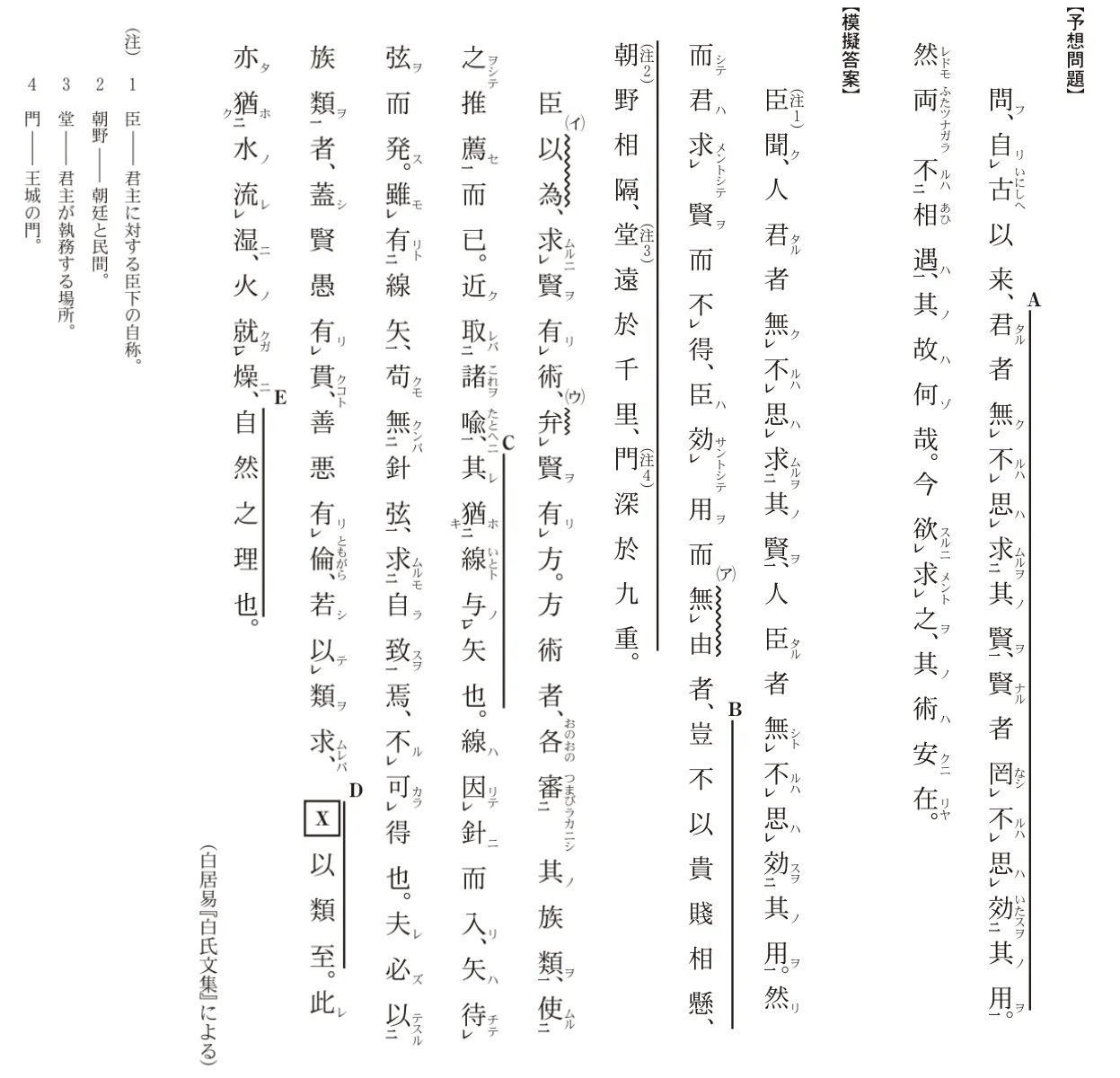

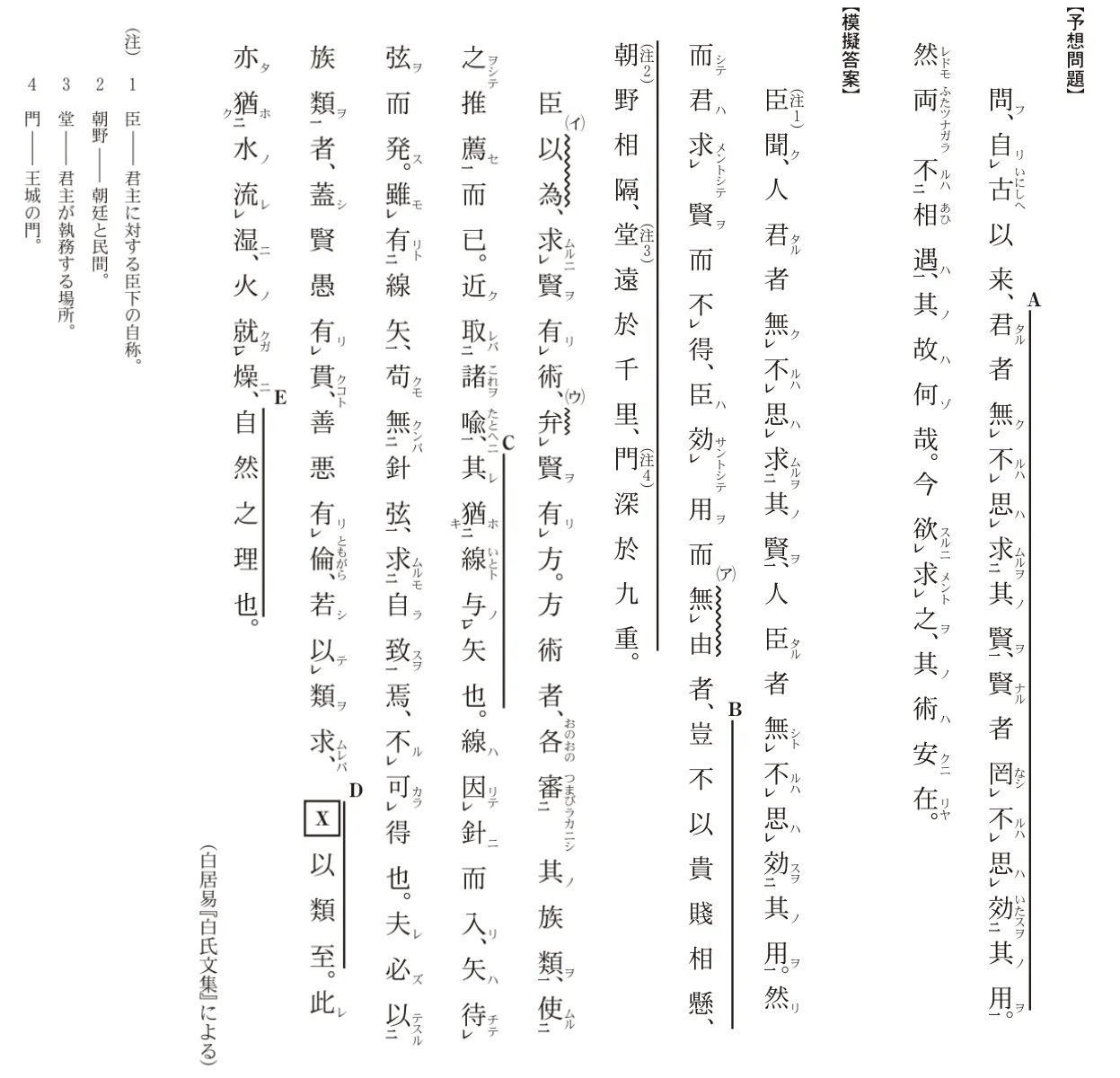

問題文

傍線部Aの解釈として最も適当なものを、次の選択肢のうちから一つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(国語)試験 令和5年度(2023年度)本試験 問32(<旧課程>第4問(漢文) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

傍線部Aの解釈として最も適当なものを、次の選択肢のうちから一つ選べ。

- 君主は賢者の仲間を求めようと思っており、賢者は無能な臣下を退けたいと思っている。

- 君主は賢者を顧問にしようと思っており、賢者は君主の要請を辞退したいと思っている。

- 君主は賢者を登用しようと思っており、賢者は君主の役に立ちたいと思っている。

- 君主は賢者の意見を聞こうと思っており、賢者は自分の意見は用いられまいと思っている。

- 君主は賢者の称賛を得ようと思っており、賢者は君主に信用されたいと思っている。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「君者無不思求其賢、賢者罔不思効其用」(君たる者其の賢を求むるを思はざるは無く、賢なる者其の用を効すを思はざるは罔し)

無不~、罔不~という二重否定が用いられています。

この用法は強い肯定として訳すことがポイントです。

したがって、この文の訳は「君主は賢者を求めるものであり、賢者は君主の役に立ちたいと思うものである」となり、これに最も近い選択肢が正解となります。

傍線部の意味を正しく捉えているこの選択肢が正解です。

「効其用(其の用を効す)」の部分がやや捉えにくいかもしれませんが、「効」という漢字が使われていることで、少なくとも何かポジティブな内容を言っていることは想像できるかと思います。

他の選択肢では後半部分がネガティブな内容になっていることから、消去法で絞り込むことも可能です。

二重否定=強い肯定であるという知識があれば比較的容易に正解できる問題です。

「効其用(其の用を効す)」の部分がやや捉えにくいかもしれませんが、漢字がもつイメージから、少なくとも何かポジティブな内容を言っていると想像できれば選択肢を絞り込むことは可能です。

最後に改めて前半、後半の両方とも正しく訳されている選択肢を確認し、答えを確定しましょう。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

02

傍線部Aの書き下し文は「君たる者其の賢を求むるを思はざるはなく、賢なる者其の用を効すを思はざるはなし」です。

正解は「君主は賢者を登用しようと思っており、賢者は君主の役に立ちたいと思っている。」です。

二重否定に気をつけながら、各選択肢を見ていきましょう。

不適当です。

君主は「賢を」求めているのであって、「賢者の仲間を」求めているのではありません。

またここでは賢者に臣下がいる話はされていないため、臣下を退けたいというのは突拍子もない内容となり、不適当です。

不適当です。

前半は拡大解釈の可能性はありつつも、意味としては間違いではありません。

しかし後半について、賢者は「用を効す」(何かを成し遂げたい)を「思はざるはなし」(思わないことはない=常に思っている)と考えているため、「要請を辞退」は誤りとなります。

適当です。

文法も漢字の意味も最も適切です。

その後の文章とも矛盾しません。

不適当です。

後半の「自分の意見は用いられまいと思っている」が誤りで、「自分の意見を用いられたい」が傍線部Aに書かれていることです。

また厳密には前半も、君主は「賢者を」求めているのであって「賢者の意見を」求めているのではありません。

不適当です。

称賛や信用の話は一切していません。

二重否定「ざるはなし」が肯定文と同じ意味となることを理解できているかを問う問題です。

二重否定は、肯定文の意味をさらに強めるために用いられる語法です。

ややこしければ「不無」などの二重否定語を消して書き下し文にしてから、意味を考えるようにしましょう。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

03

この問題を解答するポイントは以下の3点です。

①この問いは何を読み取ればいいのか。

②問われている文章の訓読、現代語訳を把握すること。

③最も適当なもの=「筆者の意図に沿っているもの」を選ぶこと。

賢者が無能な臣下(同僚)を退けたいとなっており、自身の能力についての文章ではなくなっていますので、不適当です。

賢者が君主の要請を辞退する=能力を生かせないため、不適当です。

訓読、訳との差違はありませんので、正解です。

賢者が自分の意見が通らないと思っているということは、二重否定が適切に訳されていないので、不適当です。

文脈より、君主は賢者を登用したいのであり、賞賛が欲しいわけではないため、不適当です。

最初に提示したとおり、解答するポイントは以下の3点です。

①この問いは何を読み取ればいいのか。

→傍線部Aを訓読し、その現代語訳が選択肢と一致するかを確認します。

②問われている文章の訓読、現代語訳を把握すること。

→まずは問の訓読を行います。

「君たる者其の賢を求むるを思はざるは無く、賢なる者其の用を効すを思はざるは罔し」

つまり、「君主は賢者を求めないものはおらず、賢者はその能力を生かしたいと思わないものはない。」と訳すことができますので、これをもとに選択肢を検討します。

二重否定が使われているので両者とも「したい」と思っていることに注意して検討します。

③最も適当なもの=「筆者の意図に沿っているもの」を選ぶこと。

→選択肢を選定する際、勝手な行間の読み過ぎが邪魔になることが多々発生します。

・選択肢の文章と問題の本文が示す言葉にずれがないか。

・書かれていない背景を作問者が拡大解釈のもとで示していないか。

上記に注意し、選択肢のおかしいと思った箇所に印をつけると検討しやすく、見直しもやりやすくなります。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問31)へ

令和5年度(2023年度)本試験 問題一覧

次の問題(問33)へ