大学入学共通テスト(国語) 過去問

令和5年度(2023年度)本試験

問33 (<旧課程>第4問(漢文) 問5)

問題文

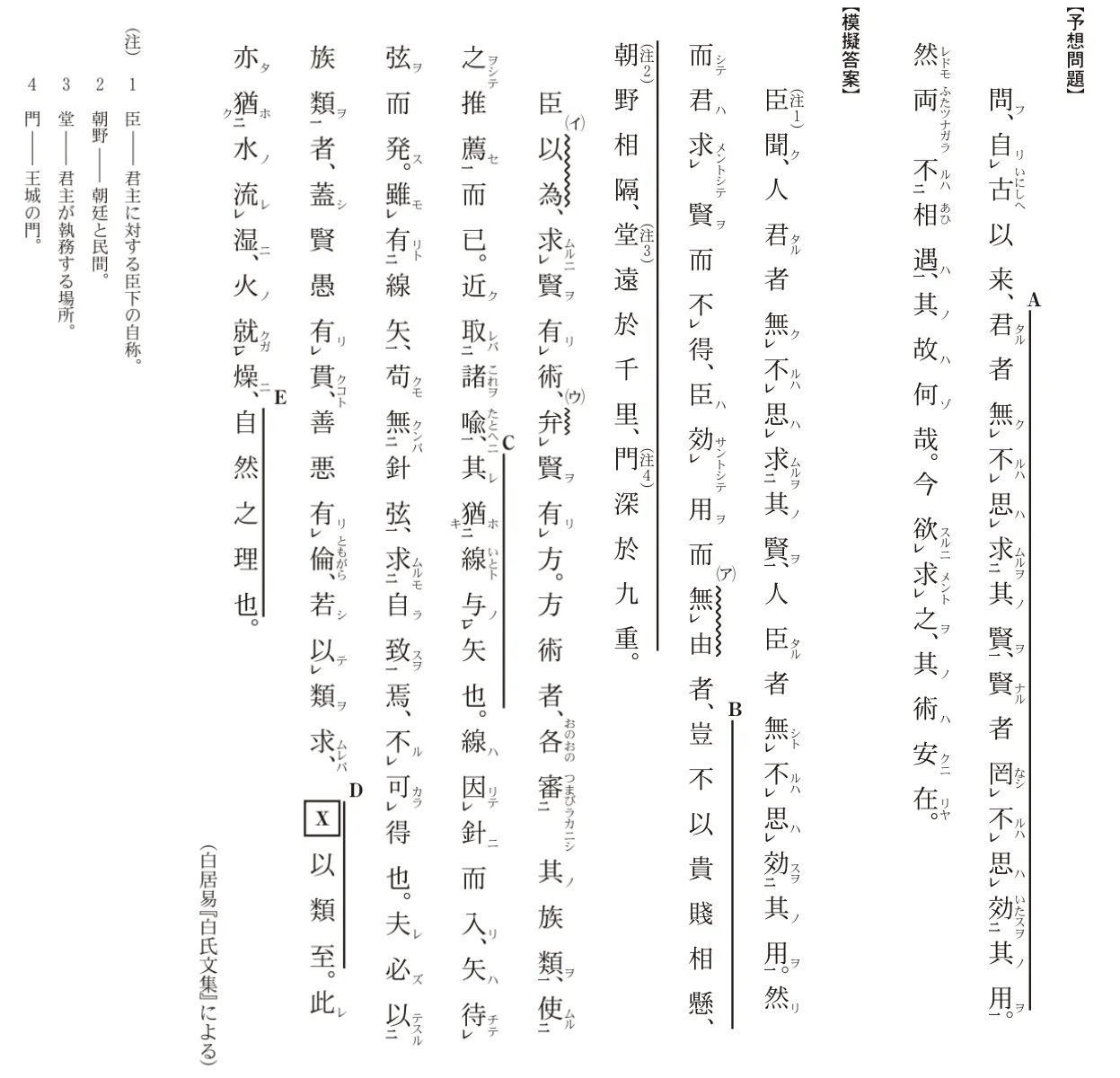

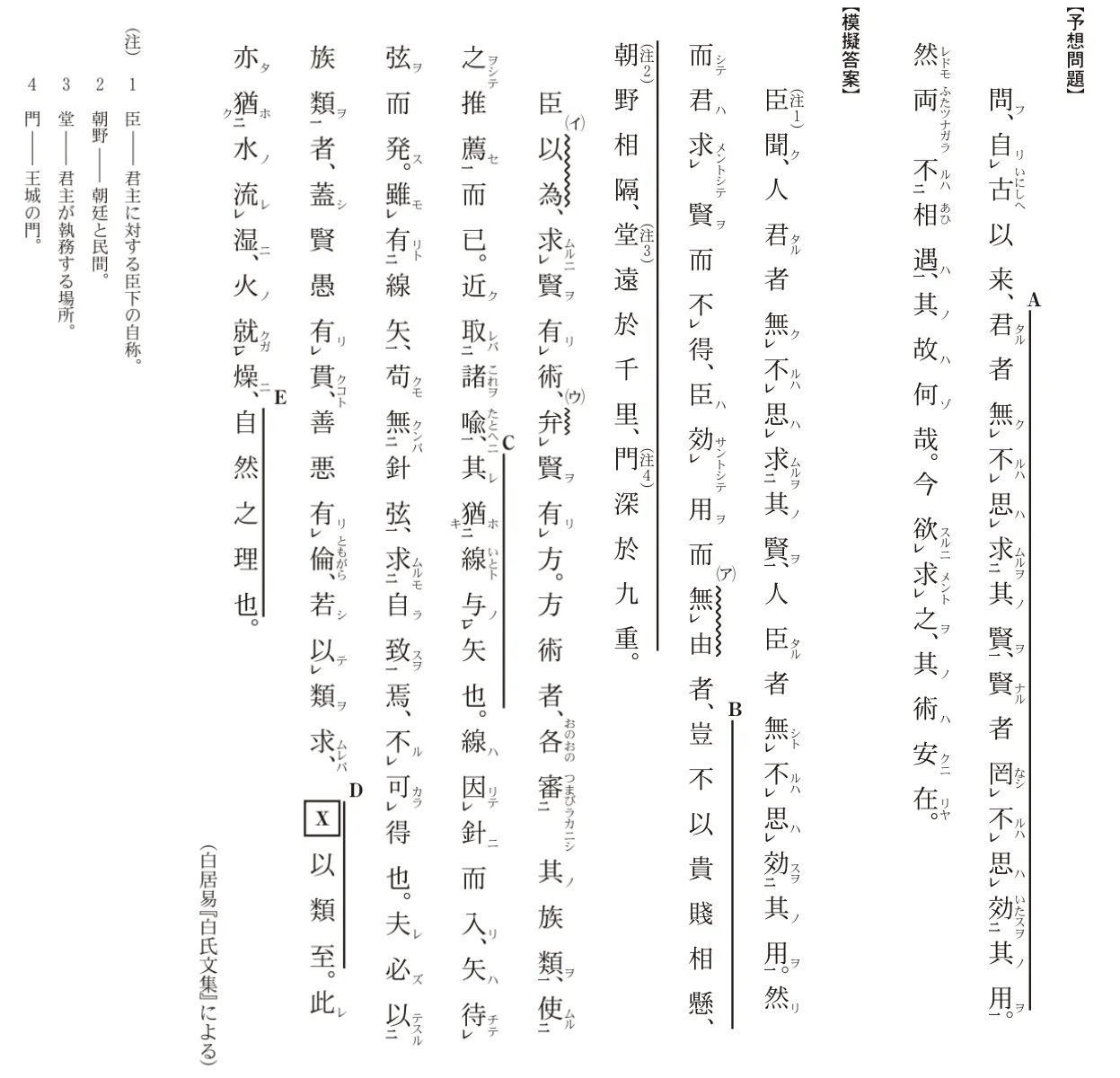

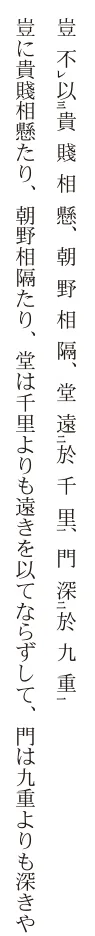

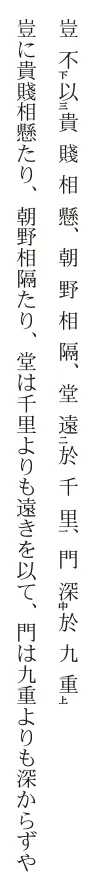

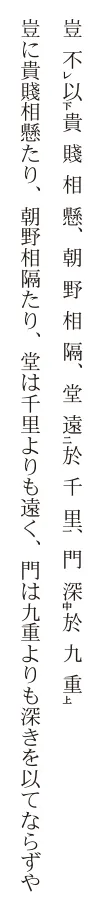

傍線部B「豈不以貴賤相懸、朝野相隔、堂遠於千里、門深於九重」の返り点の付け方と書き下し文との組合せとして最も適当なものを、次の選択肢のうちから一つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(国語)試験 令和5年度(2023年度)本試験 問33(<旧課程>第4問(漢文) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

傍線部B「豈不以貴賤相懸、朝野相隔、堂遠於千里、門深於九重」の返り点の付け方と書き下し文との組合せとして最も適当なものを、次の選択肢のうちから一つ選べ。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「豈不A」

①(あにA ざらん-や)…反語(どうして~だろうか、いや~ない)

②(あにA ず-や/ざる-や)…詠嘆・強調 (なんと~なことか)という意味になります。

まず、 「豈不A」の基本の読み方にしたがい、正解候補は「豈に」から始まって「~ざらんや」「~ずや」で終わっているものに絞り込まれます。

(※なお、本問で与えられている選択肢ではいずれも「~ずや」とされていることから、詠嘆・強調の意味であると判断できます)

「豈不A」の「不」は直後の「以」を打ち消すものであることが重要なポイントとなります。

ここまでの情報をまとめると、

・「豈に」から始まって「~ずや」で終わっている

・「豈不A」の「不」が直後の「以」を打ち消すものとして使われている

この2点を満たす選択肢が正解と判断できます。

・「豈に」から始まって「~ずや」で終わっている

・「豈不A」の「不」が直後の「以」を打ち消すものとして使われている

上記の2点を満たしているこの選択肢が正解です。

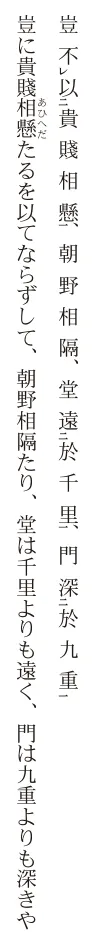

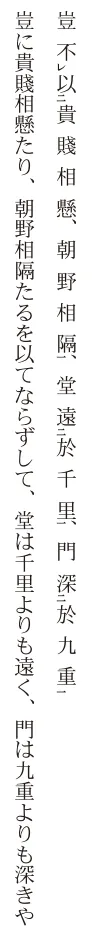

訳:それはひとえに富める者と貧しい者の間や朝廷と民の間に隔たりがあり、君主の執務所は千里よりも遠く、王城の門は九重よりも厚いからではありませんか。

「豈不A」の文型の用法を理解しているかが問われる問題でした。

文脈や各選択肢の見比べだけで正解にたどり着くのはなかなか難しいでしょう。

文型から

・「豈に」から始まって「~ずや」で終わっている

・「豈不A」の「不」が直後の「以」を打ち消すものとして使われている

というフレームを元にして正解を絞り込むのが効率的です。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

02

正答は「豈に貴賤相懸たり、朝野相隔たり、堂は千里よりも遠く、門は九重よりも深きを以てならずや」となります。

「豈不」から始まるため、書き下し文は「豈に〜ずや」「豈に〜ざらんや」の形となります。

あとは「以」を読むタイミングです。

熟語の対称性に気をつけつつ、各選択肢を見ていきましょう。

不適当です。

書き下し文が「ずや」で終わっていない段階で選択肢から除外できます。

また「以」のタイミングも不自然です。

「貴賤」「朝野」は各々反対の意味をもつ漢字で成り立つ熟語であり、「懸」「隔」も対称的な意味をもつ漢字であるところを「相」でつないでいることから、「貴賤相懸」と「朝野相隔」は表現として同格であることがわかります。

そのため「以」を読むならば「相隔」の直後か、文末で「ずや」の前かのいずれかになります。

この選択肢では「貴賤相懸」のあとに「以」を読んで対称性を崩しているため、せっかく「相」で調子を整えた意味がなくなり、不適当となります。

不適当です。

「以」の位置は、「貴賤相懸」と「朝野相隔」との同格を守れていますが、「〜ずや」が文末ではなく文中に置かれており、不適当となります。

こちらも文末が「〜ずや」でないことと、「以」の位置の誤りにより不適当です。

「堂」「門」は名詞、「遠」「深」は類語、「於千里」「於九重」も類似表現であることから、「堂遠於千里」と「門深於九重」も同格表現であることがわかります。

そのため「以」は、「堂遠於千里」よりも前か、「門深於九重」よりも後に読むべきです。

「以」が対称性を崩す位置にあるため、不適当となります。

不適当です。

文末表現は適切ですが、こちらも「堂遠於千里」と「門深於九重」の同格表現を壊す位置で「以」を読んでいるため、不適当となります。

適当です。

文末表現も正しく、前半と後半の同格表現もきちんと守れる位置に「以」があります。

文章が長くなると意味がわかりにくくなりますが、まずは各選択肢でどこが違っているのかを確認しましょう。

この問題のように、文末表現だけで2択にまで絞れることもあります。

疑問や反語の漢字はきちんと学習するとともに、文の構造で対比や並列など同格の言い回しにも注意するようにしましょう。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

03

この問題を解答するポイントは以下の2点です。

①この問いは何を読み取ればいいのか。

②問われている文章の訓読、句形表現を把握すること。

前半の対句が崩れているため、不適当です。

前半の対句が崩れているため、不適当です。

後半の対句が崩れているため、不適当です。

後半の対句が崩れているため、不適当です。

前後の対句が成立しており、豈が詠嘆形として機能しているため、正解です。

最初に提示したとおり、解答するポイントは以下の2点です。

①この問いは何を読み取ればいいのか。

→傍線部Bを訓読し、その書き下し文が選択肢と一致するかを確認します。

②問われている文章の訓読、句形表現を把握すること。

→先頭が「豈」から始まっているので、a【豈~(哉・乎)】で反語として読む、b【豈不~(哉)】で詠嘆形として読むか、の2つの可能性があります。

また、「貴賤相懸」と「朝野相隔」、「堂遠於千里」と「門深於九重」がそれぞれ対句表現となっているため、これらが各セットごと同じ流れで書き下されていることを確認します。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問32)へ

令和5年度(2023年度)本試験 問題一覧

次の問題(問34)へ