大学入学共通テスト(国語) 過去問

令和5年度(2023年度)本試験

問35 (<旧課程>第4問(漢文) 問7)

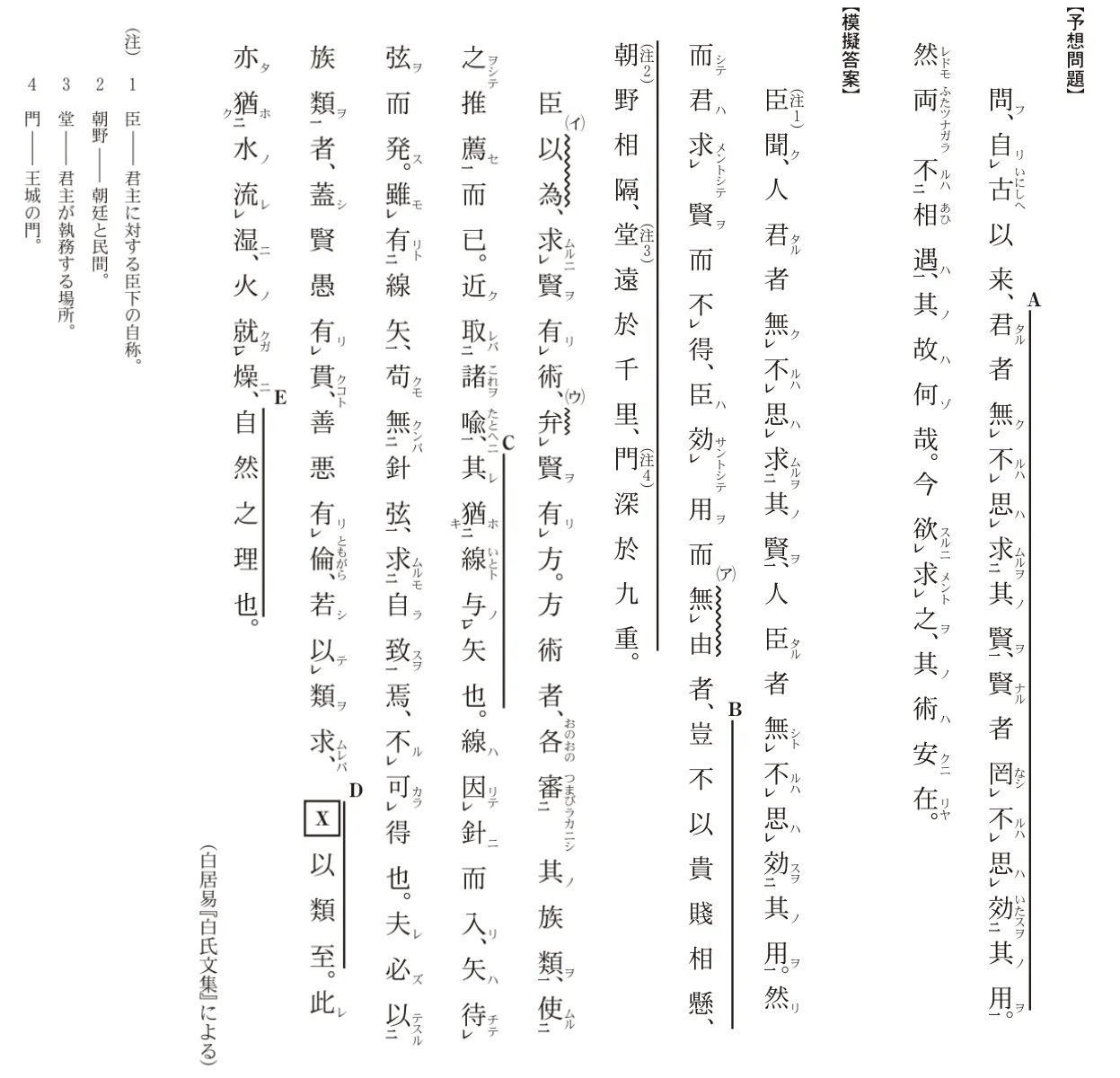

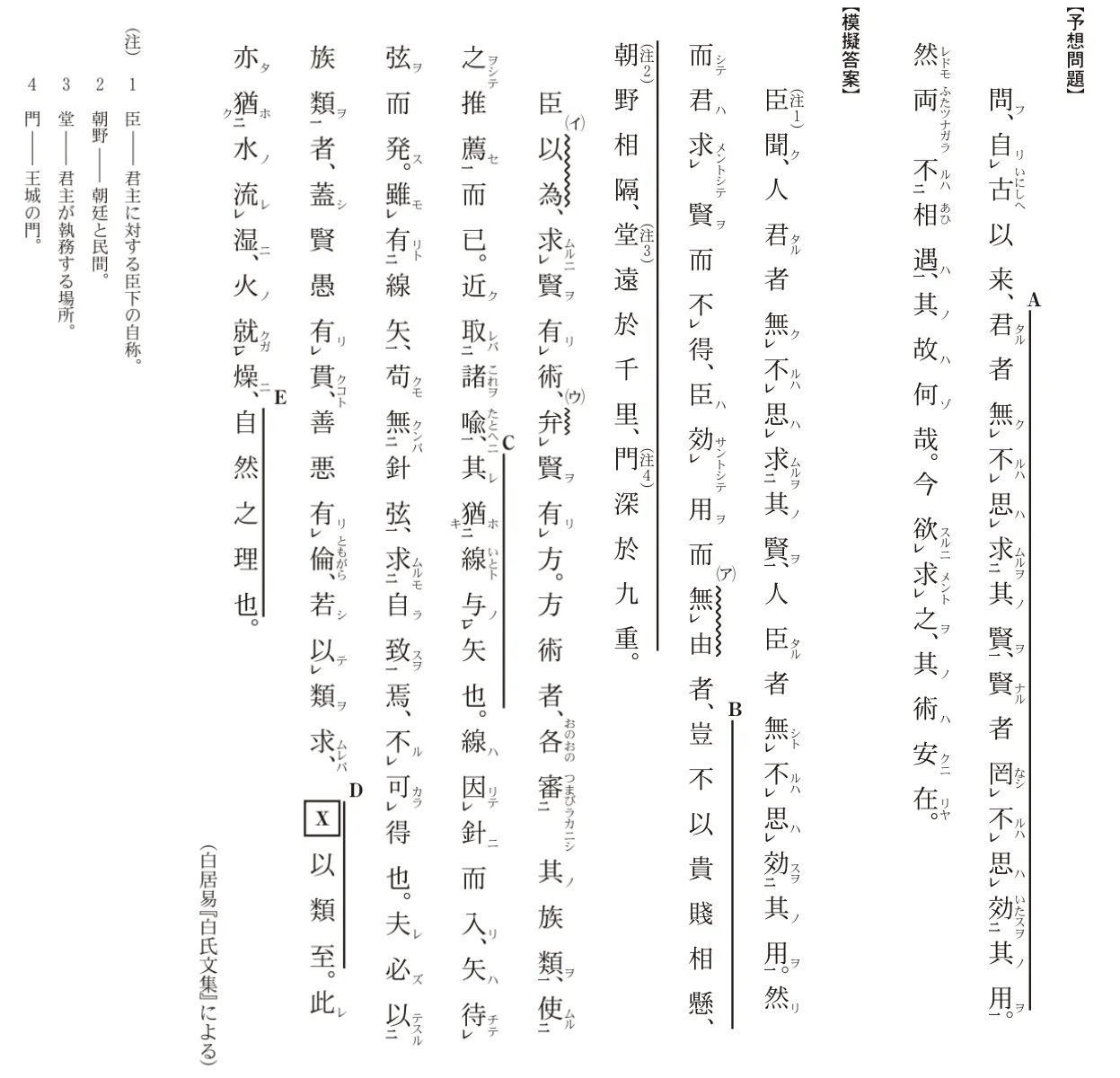

問題文

傍線部D「( X )以類至」について、(a)空欄( X )に入る語と、(b)書き下し文との組合せとして最も適当なものを、次の選択肢のうちから一つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(国語)試験 令和5年度(2023年度)本試験 問35(<旧課程>第4問(漢文) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

傍線部D「( X )以類至」について、(a)空欄( X )に入る語と、(b)書き下し文との組合せとして最も適当なものを、次の選択肢のうちから一つ選べ。

- (a)不 (b)類を以てせずして至ればなり

- (a)何 (b)何ぞ類を以て至らんや

- (a)必 (b)必ず類を以て至ればなり

- (a)誰 (b)誰か類を以て至らんや

- (a)嘗 (b)嘗(かつ)て類を以て至ればなり

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

傍線部Dまでの内容を整理しましょう。

白居易は試験に向けて、以下のような予想問題と模擬答案を作成しました。

Q:君主は賢者を求めてもなかなか登用することができず、賢者は君主の役に立ちたいと思っていてもなかなか叶わない。このすれ違いをどう解決したら良いのか。

A:そのすれ違いの原因は、富める者と貧しい者の距離や、王朝と民の距離だと考えられます。しかしこういった状況においても賢者を見極めることは可能であり、その方法とは、(既に皇帝の周りにいる)賢者に声をかけて優秀な人物を推薦してもらうのです。針と糸、矢と弦のように、ある属性の人物の側には似た属性の人物がいるものです。したがって、賢い人物に目を向ければ、必然的に似た属性の人物に出会うことができるでしょう。

ここまで内容を捉えることができていれば容易に正解を絞り込めます。

傍線部Dまでの文章の流れを適切に捉えられていれば、傍線部Dは「必然的に似た属性の人物に出会うことができるでしょう」というような内容になると判断できるはすです。

したがって、この選択肢が正解です。

傍線部Dまでの内容を正しく捉えているかを問う問題でした。

文章を最後まで読んでみても内容が頭に入ってこない場合は、文章の内容を問う問題とその選択肢を先に読んでみるのも内容理解の手掛かりとして有効です。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

02

前後の文脈からも答えられる問題ですが、もし前後の文章の解釈ができなかったなら、傍線部Dが【模擬答案】の一部であり、もととなる【予想問題】があることを思い出しましょう。

【予想問題】での文末は「君主は賢者を登用したいと思い、賢者は君主のために尽力したいと思っているのに、どうして二人は出会えないのだろうか、いや出会う方法はあるはずだ」の意味となります。

そのため【予想問題】への【模擬答案】である傍線部Dを含む文章は「もし〜を求めるのであれば、必ず〜を手に入れられるだろう」の意味になるとわかります。

正解の選択肢は「(a)必(b)必ず類を以て至ればなり」です。

消去法にするのがかえって迂遠な問題ですが、他の選択肢も含めて見ていきましょう。

不適当です。

意味が通じないのも理由ですが、もし否定文が続くのであれば傍線部Dの直前の書き下し文は「もし〜れば」ではなく「もし〜しても」となる必要があります。

不適当です。

こちらも意味として合わないと言えばそれまでですが、文法としても、傍線部Dの前後では断定の「也」が多用されているにもかかわらず、傍線部D付近だけ仮定の「もし〜れば」と疑問か詠嘆の「なんぞ〜んや」が連なることとなり、ここだけ文章がふわっとし過ぎています。

【予想問題】側でも断言が続いているのに、【模擬答案】のここだけふわっとしているのは、文脈としてとても不自然です。

適当です。

「もし〜れば、必ず〜」との呼応を知っていれば、さらに簡単に選ぶことができたでしょう。

不適当です。

こちらも語法として不適当なのと、意味としても、今は賢者が誰かとの話はしていないため、やはり不適当となります。

不適当です。

「もし」は今や当時を仮定して、そのときよりも未来の出来事を考えるときに使う言葉のため、「今まで・昔」の意味をもつ「嘗て」との相性は非常に悪いです。

意味としても語法としても不適当となります。

どれだけ漢文のコロケーションに慣れているかを問われている問題です。

たとえ出題された文章の意味はわかっていなくとも、練習問題を数こなせばきちんと正解できます。

読解問題とも語法問題とも取れるこのような問題は、文章中にもヒントがたくさんあるため、読解できなくとも確実に正解したい問題です。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

03

この問題を解答するポイントは以下の2点です。

①この問いは何を読み取ればいいのか。

②対句となっている直前の文を基に傍線部Dで何を言いたいのかを検討すること。

否定してしまうため言いたいことが通らなくなるので、不適当です。

反語表現となってしまい、求める人が来ないことになってしまうため、不適当です。

文章の意味、書き下し文ともに文意と一致するため、正解です。

反語表現となってしまい、求める人が来ないことになってしまうため、不適当です。

文章の言いたいことが通らなくなっているので、不適当です。

最初に提示したとおり、解答するポイントは以下の2点です。

①この問いは何を読み取ればいいのか。

→対句となっている直前の文を基に傍線部Dで何を言いたいのかを検討し、選択肢と一致するかを確認します。

②対句となっている直前の文を基に傍線部Dで何を言いたいのかを検討すること。

→直前の対句は「若し類を以って求むれば」、つまり、「もし同類のものを求めれば」となります。

さらにその上の文章にて、賢者同士や愚者同士、善人同士や悪人同士、同類同士でつながっているといったことが書かれています。

よって、Xでは「同類を求めたら、必ず同類が集まる」といった趣旨の漢字が入ることが分かります。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問34)へ

令和5年度(2023年度)本試験 問題一覧

次の問題(問36)へ