大学入学共通テスト(国語) 過去問

令和5年度(2023年度)本試験

問36 (<旧課程>第4問(漢文) 問8)

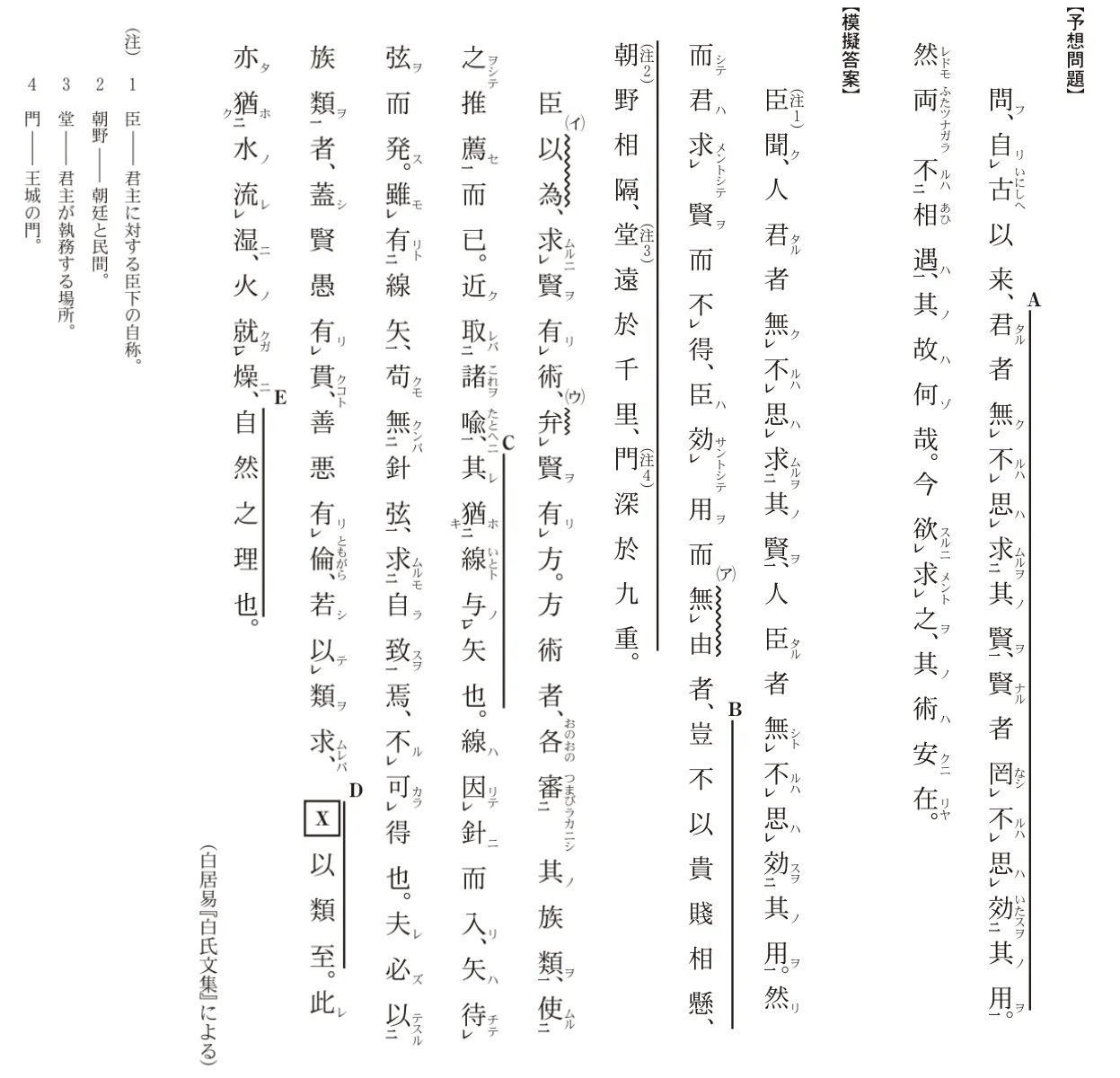

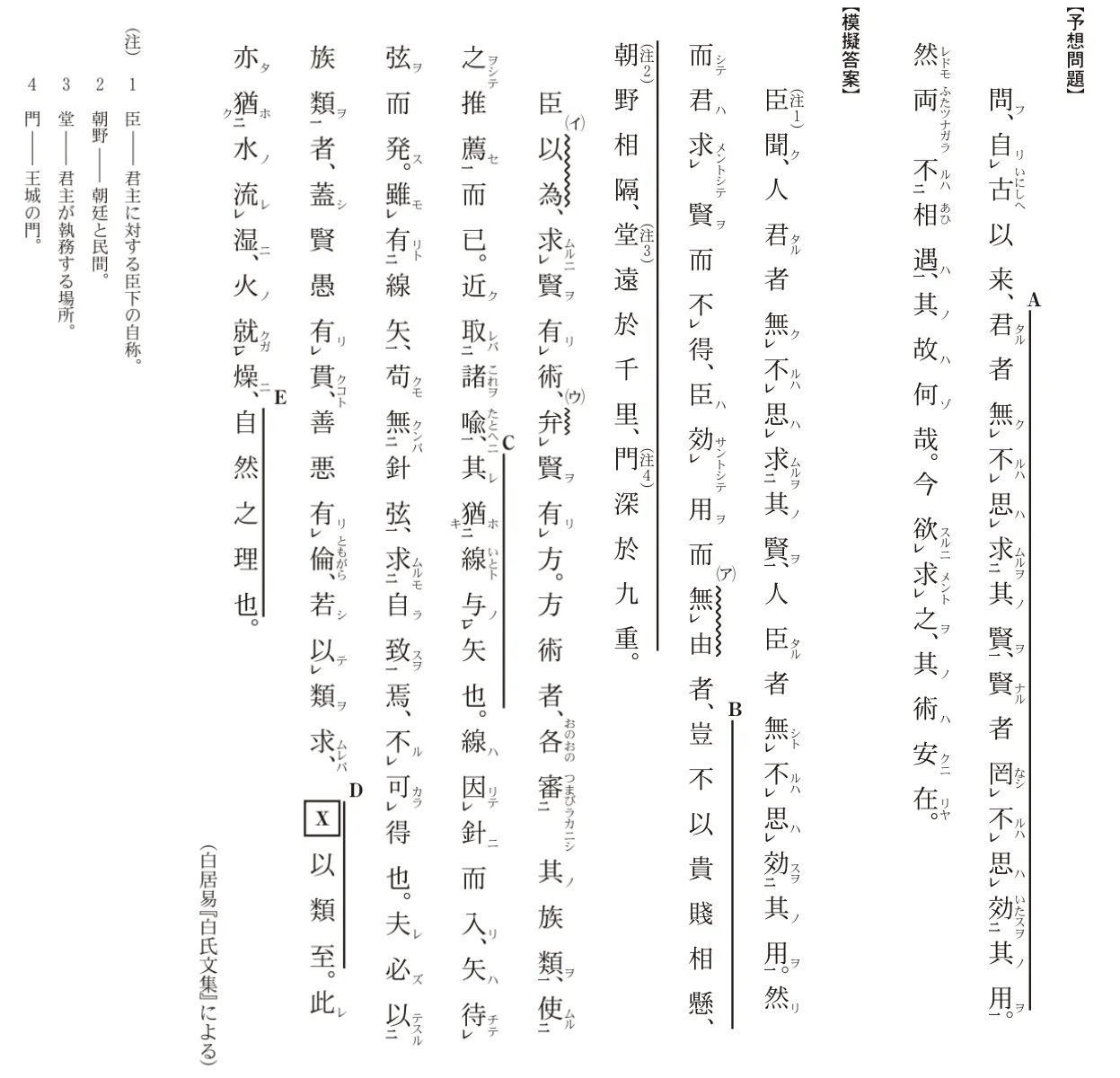

問題文

傍線部E「自然之理也」はどういう意味を表しているのか。その説明として最も適当なものを、次の選択肢のうちから一つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(国語)試験 令和5年度(2023年度)本試験 問36(<旧課程>第4問(漢文) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

傍線部E「自然之理也」はどういう意味を表しているのか。その説明として最も適当なものを、次の選択肢のうちから一つ選べ。

- 水と火の性質は反対だがそれぞれ有用であるように、相反する性質のものであってもおのおの有効に作用するのが自然であるということ。

- 水の湿り気と火の乾燥とが互いに打ち消し合うように、性質の違う二つのものは相互に干渉してしまうのが自然であるということ。

- 川の流れが湿地を作り山火事で土地が乾燥するように、性質の似通ったものはそれぞれに大きな作用を生み出すのが自然であるということ。

- 水は湿ったところに流れ、火は乾燥したところへと広がるように、性質を同じくするものは互いに求め合うのが自然であるということ。

- 水の潤いや火による乾燥が恵みにも害にもなるように、どのような性質のものにもそれぞれ長所と短所があるのが自然であるということ。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ここまでの話の大枠は「同質の人間は互いに求め合うものだ」ということでした。

傍線部Eの直前で語られている水と火の話も、「此れ亦た~」と始まっていることから、同じ文脈で語られていることが分かります。

したがって、傍線部Eで語られている「自然之理」とは、水は湿り気のある場所に流れ、火は乾いた場所に広がるように、人も同質の者同士が集まるようになっていることを指していると判断できます。それ以外の解釈をしている選択肢は不正解となります。

本文で語られている「自然之理」を正しく捉えているこの選択肢が正解です。

傍線部Eまでの内容を正しく理解しているかを問う問題でした。

本文の主旨と異なる不必要な説明が付け加えられている選択肢を選ばないよう注意しましょう。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

02

傍線部Eについて質問しているようで、実際は傍線部Eの直前の文章の現代語訳を尋ねられています。

傍線部Eの直前の文章の意味として適切な選択肢を選びましょう。

また予想問題も含めた文章全体の内容としては、

「君主は賢者を求め、賢者も君主を求めている。二者はどこで出会えるのだろうか。線や矢が単独では役に立たないように、君主や賢者も単独では力を発揮できないものである。対になって力を発揮するものというのは、(傍線部E直前:之亦猶水流湿、火就燥)となるのが自然の理なのである」

となります。

そのためこの問題は、単に水と火の話だけではなく、君主と賢者の在り方、出会い方も示しているものとなります。

よって正解は「水は湿ったところに流れ、火は乾燥したところへと広がるように、性質を同じくするものは互いに求め合うのが自然であるということ。」となります。

それでは各選択肢を見ていきましょう。

不適当です。

水と火が相反する性質だとの話も、それぞれ有用だとの話も、おのおのが有効に作用するとの話も本文に記されていません。

また君主と賢者の話に当てはめると、「君主と賢者は相反する性質を持っており単独でも力を発揮できる」となり、文章全体と矛盾します。

「湿」と「燥」の字に引っ張られすぎて意味が捉えられておらず、不適当です。

「性質の違う二つのものは相互に干渉してしまう」と書かれると、一見間違いではない気がしてしまいます。

しかし、前半の「水の湿り気と火の乾燥とが互いに打ち消し合うように」を読む限りでは、後半の「互いに干渉」は「互いの潰して悪影響を及ぼす、そのままの姿で共存できない」の意味となります。

君主と賢者が互いを潰し合う話はしていないため、不適当となります。

文中の漢字を並べただけで意味が通っておらず、不適当です。

誰でも対極と考えがちな水と火を「性質の似通ったもの」とするのは無理があります。

また、火や水が「それぞれに大きな作用を生み出す」は「線や矢は単独では力を発揮できない」「対となるものと結びついてこそ大きな力を発揮できる」との文脈と矛盾します。

適当です。

君主と賢者のように、力を発揮するために優秀な臣下を求める者と自分の力を存分に発揮できる環境や立場を与えてくれる君主を求める者、すなわち自らの力を奮うために優秀な他者を必要とする者は、お互いに求め合うため必ず出会えるものだ、との意味になります。

不適当です。

選択肢の文章の内容の正誤だけでいえば一理あるでしょうが、本文の意味とは一致せず、文脈とも一切合わないため不適当となります。

要約問題です。

ここまでの文章の内容を理解していれば、漢文から書き下し文に直して現代語訳するまでもなく、選択肢に目を通しただけで回答できる問題になっています。

もしこの問題が瞬時にわからなかったのであれば、漢文の読解力が足りていません。

練習問題を数多くこなして漢文に慣れましょう。

もし試験本番で同様の問題が出た際には、瞬時にわからなければ後回しにしてもかまいません。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

03

この問題を解答するポイントは以下の2点です。

①この問いは何を読み取ればいいのか。

②対句の意味をもとに、何が自然の理なのかを検討すること。

水や火の有用性の話をしている文章ではないので、不適当です。

性質の違うもの干渉についての話をしている文章ではないので、不適当です。

性質の似通ったものの話はしていますが、作用が増強するといった話はしていないので、不適当です。

文意と一致するため、正解です。

長所と短所の話はしていないので、不適当です。

最初に提示したとおり、解答するポイントは以下の2点です。

①この問いは何を読み取ればいいのか。

→傍線部Eの直前に書かれている対句の意味をもとに、何が自然の理なのかを検討します。

②対句の意味をもとに、何が自然の理なのかを検討すること。

→直前の対句は「猶ほ水の湿に流れ、火の燥に就くがごとく」、つまり、「ちょうど水が湿ったところに流れ、火が乾いたところに行くように」となります。

空欄Xを含むの文章にて同類同士は集まる=「類は友を呼ぶ」ことを示唆しているので、こちらもおないような論旨の選択肢を検討します。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問35)へ

令和5年度(2023年度)本試験 問題一覧

次の問題(問37)へ